মতামত

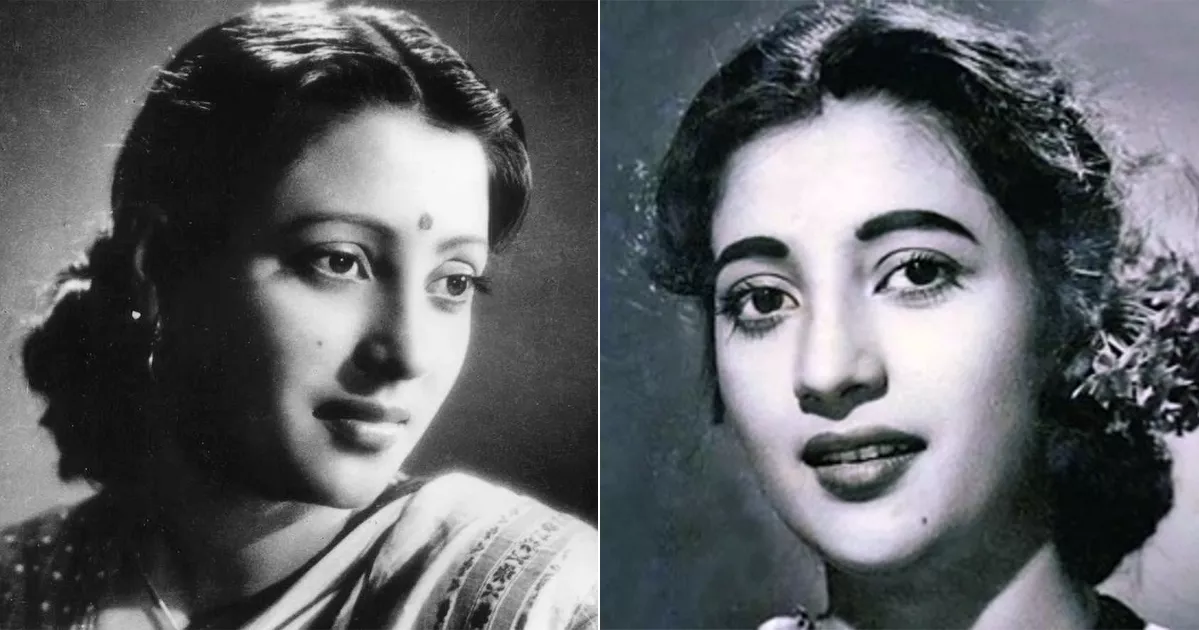

মহানায়িকা সুচিত্রা সেন: রূপ, প্রতিভা ও রহস্যে মোড়া এক কালজয়ী অধ্যায়

‘এমন বন্ধু আর কে আছে তোমার মতো মিস্টার’—এই কালজয়ী গানটি আজও বাঙালির আবেগে অনুরণিত হয়। ১৯৫৯ সালের চলচ্চিত্র ‘দ্বীপ জ্বেলে যাই’-এ রাধা চরিত্রে সুচিত্রা সেনের অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্রে মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। প্রেয়সী যেমন, তেমনি একজন সেবিকা হিসেবেও তার অভিনয় ছিল গভীর, সংযত ও আবেগময়। মহাকালের কষ্টিপাথরে সুচিত্রা সেন অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো আজ খাঁটি সোনার মতোই দীপ্ত।

বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে সুচিত্রা সেন এক অনন্য নাম। আপামর বাঙালির মানসে উত্তম-সুচিত্রা জুটি আজও অবিস্মরণীয়। ‘মহানায়িকা’ উপাধিটি যেন কেবল তার জন্যই মানানসই—রূপ, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের এক দুর্লভ সমন্বয়ে।

জন্ম ও পারিবারিক জীবন

সুচিত্রা সেনের জন্ম ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের পাবনা জেলার বেলকুচিতে। তার প্রকৃত নাম রমা দাশগুপ্ত। বাবা করুণাময় দাশগুপ্ত ছিলেন স্কুল শিক্ষক এবং মা ইন্দিরা দাশগুপ্ত গৃহিণী। শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষা পাবনাতেই সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে পরিবার কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

১৯৪৭ সালে অল্প বয়সেই তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বিখ্যাত সেন পরিবারের সন্তান, শিল্পপতি আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে। তাদের একমাত্র কন্যা মুনমুন সেন পরবর্তীতে জনপ্রিয় অভিনেত্রী হন। নাতনি রাইমা সেন ও রিয়া সেনও চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমানে পাবনায় সুচিত্রা সেনের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে সংরক্ষিত এবং সেখানে একটি জাদুঘর দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

অভিনয় জীবনের সূচনা ও উত্থান

সুচিত্রা সেনের অভিনয় জীবন শুরু হয় ১৯৫২ সালে ‘শেষ কোথায়’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। যদিও তার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি ছিল ‘সাত নম্বর বাড়ি’। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে রোমান্টিক ধারাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে উত্তম কুমারের সঙ্গে তার যুগলবন্দির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ (১৯৫৩) থেকে ‘প্রিয় বান্ধবী’ (১৯৭৫) পর্যন্ত প্রায় ৩০টি ছবিতে এই জুটি একসঙ্গে কাজ করে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করে।

তার অভিনয়ে ছিল নারীত্বের শক্তি, সৌন্দর্য, আত্মমর্যাদা ও আবেগের সূক্ষ্ম প্রকাশ। শুধু বাংলা নয়, হিন্দি চলচ্চিত্রেও তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

দ্বীপ জ্বেলে যাই (১৯৫৯)

এক মানসিক হাসপাতালের নার্স হিসেবে সুচিত্রা সেনের মানবিক অভিনয় প্রমাণ করে, তিনি কেবল রোমান্টিক নায়িকা নন—গভীর, সংবেদনশীল চরিত্রেও সমান দক্ষ।

সপ্তপদী (১৯৬১)

প্রেম ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দ্বন্দ্বে উত্তম-সুচিত্রার রোমান্টিক রসায়ন বাংলা চলচ্চিত্রকে উপহার দেয় চিরকালীন আবেদন।

সাত পাকে বাঁধা (১৯৬৩)

আধুনিক ও স্বাধীনচেতা নারীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর রৌপ্য পুরস্কার অর্জন করেন।

আন্ধি (১৯৭৫)

একজন নারী রাজনীতিকের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের টানাপোড়েন সুচিত্রা সেন অত্যন্ত সংযত ও বাস্তবধর্মী অভিনয়ে তুলে ধরেন। ছবিটি তৎকালীন ভারতে রাজনৈতিক বিতর্কও সৃষ্টি করেছিল।

দেবদাস (১৯৫৫)

বিমল রায় পরিচালিত এই হিন্দি ক্ল্যাসিকে পার্বতী (পারো) চরিত্রে তার আবেগঘন অভিনয় তাকে সর্বকালের সেরা অভিনেত্রীদের কাতারে নিয়ে যায়।

কালজয়ী গান ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

সুচিত্রা সেন অভিনীত চলচ্চিত্রের গানগুলো আজও সমান জনপ্রিয়—‘এই পথ যদি না শেষ হয়’, ‘তুমি যে আমার’, ‘গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু’, ‘এই রাত তোমার আমার’, ‘ঝনক ঝনক কনক কাকন বাজে’, ‘তেরে বিনা জিন্দেগি সে’—এমন অসংখ্য গান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শ্রোতাদের আবেগে জড়িয়ে আছে।

অবসর, নির্জনতা ও প্রয়াণ

১৯৭৮ সালে ‘প্রণয় পাশা’ চলচ্চিত্রের পর সুচিত্রা সেন অভিনয় জগৎ থেকে অবসর নেন। ধীরে ধীরে তিনি জনসম্মুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। জীবনের শেষ তিন দশক প্রায় সম্পূর্ণ নির্জনবাসে কাটান, যা তার ব্যক্তিত্বকে আরও রহস্যময় করে তোলে।

দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৭ জানুয়ারি ২০১৪ কলকাতায় তার মৃত্যু হয়। তার প্রয়াণে বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎ গভীর শোক প্রকাশ করে।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

অভিনয়শিল্পে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুচিত্রা সেন দেশি-বিদেশি নানা সম্মান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী, যিনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনয়ের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে ‘সাত পাকে বাঁধা’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর রৌপ্য পদক অর্জন তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

ভারত সরকার ১৯৭২ সালে তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২ সালে চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতিতে আজীবন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বঙ্গবিভূষণ প্রদান করে। ২০০৫ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য তাকে মনোনীত করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে জনসম্মুখে অনুপস্থিত থাকার নীতিগত অবস্থানের কারণে তিনি এ সম্মান গ্রহণ করেননি।

এই সব সম্মান ও স্বীকৃতি শুধু তার অভিনয় দক্ষতারই প্রমাণ নয়, বরং বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার স্থায়ী প্রভাব ও কালোত্তীর্ণ অবস্থানের স্বীকৃতিও বহন করে।

চরিত্র নির্বাচন, পরিচালক ও সহ-অভিনেতা বাছাইয়ে সুচিত্রা সেন ছিলেন অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। সত্যজিৎ রায়ের ‘ঘরে বাইরে’ ছবিতে কাজের প্রস্তাব তিনি একচেটিয়া চুক্তিগত কারণে ফিরিয়ে দেন। রাজ কাপুরের সঙ্গেও ব্যক্তিত্বগত কারণে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

রূপ, অভিনয় ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বে সুচিত্রা সেন হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির চিরকালের মহানায়িকা। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সিনেমার পরিবর্তিত ধারার মধ্যেও তিনি নিজের লাবণ্য ও অভিনয়গুণে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহানায়িকার দ্বাদশ প্রয়াণ দিবসে বাংলা চলচ্চিত্রের এই চিরসবুজ নক্ষত্রের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী ও শিক্ষক

৩২ দিন আগে

মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১: নারীদের সাহস ও আত্মত্যাগ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক ও গৌরবোজ্জ্বল। তাঁরা কেবল সহায়ক হিসেবে নয়, বরং সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ, গোপন তথ্য আদান–প্রদান, চিকিৎসা সেবা এবং রসদ সরবরাহের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসবিদদের মতে, নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ছাড়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণ চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এ যুদ্ধে বহু নারী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে সরাসরি গেরিলা অভিযানে অংশ নেন। তাঁরা অস্ত্র চালনা, বিস্ফোরণ ঘটানো এবং শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেন, গোপন বার্তা বহন করেন এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্য সরবরাহে সহায়তা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নারী সমাজের আরেকটি বড় ভূমিকা ছিল চিকিৎসা ও সেবামূলক কার্যক্রম। চিকিৎসক, নার্স এবং সাধারণ গৃহিণীরা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও পরিচর্যায় এগিয়ে আসেন। একই সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে প্রায় দুই লাখ নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের “বীরাঙ্গনা” উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য নারী মুক্তিযোদ্ধারা

তারামন বিবি: কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর এলাকার বাসিন্দা। কিশোর বয়সেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে অংশ নেন এবং ১১ নম্বর সেক্টরের গেরিলা অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি “বীর প্রতীক” খেতাব লাভ করেন।

কাঁকন বিবি: খাসিয়া সম্প্রদায়ের একজন নারী, মুক্তিযুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেন। ‘মুক্তিবেটি’ নামেও পরিচিত কাঁকন বিবি তথ্য সংগ্রহ, অস্ত্র পরিবহন এবং গোপন অভিযানে অংশ নেন। ১৯৯৭ সালে তাঁকে “বীর প্রতীক” উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

শিরিন বানু মিতিল: পাবনা জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পুরুষের পোশাক পরে গেরিলা অভিযানে অংশ নেন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

ডা. সিতারা বেগম: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে “বীর প্রতীক” খেতাব দেওয়া হয়।

৬৮ দিন আগে

৭১–এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে ২৪ বারবার ফিরে আসবে: অধ্যাপক কামরুল আহসান

১৬ ডিসেম্বর—বাঙালি জাতির গৌরব, আত্মপরিচয় ও বিজয়ের দিন। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই দিনে জন্ম নেয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র—বাংলাদেশ। তবে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও গণতন্ত্র, ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ চর্চা ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেছে।

মহান বিজয় দিবসে এমন বাস্তবতা নিয়ে ইউএনবির সঙ্গে কথা বলেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। সাক্ষাৎকারে উপাচার্য বিজয় দিবসের তাৎপর্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা, ২০২৪-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা, শিক্ষাব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ এবং তরুণ প্রজন্মের করণীয় নিয়ে তার মতামত তুলে ধরেছেন।

সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ইউএনবির জাবি প্রতিনিধি যোবায়ের হোসেন জাকির।

বিজয়ের ৫৪ বছর পূর্তিতে এ দিনের তাৎপর্য আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

এই দিনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো, বাংলাদেশ একটি গণতন্ত্রমনা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান প্রতিরোধের জায়গা ছিল জনগণের নির্বাচনি ম্যান্ডেটকে অস্বীকার করা। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব—এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। এ দেশের মানুষের অধিকার আদায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল আমাদের প্রধান অঙ্গীকার।

বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে?

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত বছরের মতো এবারও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হলসহ বিভিন্ন দপ্তরে আলোকসজ্জা, উন্নত খাবারের ব্যবস্থা।

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ও নথিবদ্ধকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ উদ্যোগ কি আছে?

আমরা চব্বিশের চেতনাকে ধারণ করে একটি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করেছি। একইসঙ্গে ওরাল আর্কাইভে ২৪–এর ঘটনাবলী সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। চব্বিশের জন্ম হয়েছে একাত্তরের মধ্য দিয়েই। ১৯৭১–এর পর যে অপূর্ণতা ছিল, সেখান থেকেই ২৪–এর আবির্ভাব। তাই ২৪–কে ধারণ করার পাশাপাশি লালন করাও জরুরি। ৭১–এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে ২৪ বারবার ফিরে আসবে।

পাঠক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে শক্তিশালী করতে নতুন কোনো কোর্স বা উদ্যোগ কি নেওয়া হচ্ছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ তাদের কোর্স কনটেন্ট পর্যালোচনা করবে। বিশেষ করে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগের এ বিষয়ে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস না জানার কারণে অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। আমাদের আনুভূমিক ও উল্লম্ব—দুই ধরনের ইতিহাস রয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাস কিংবা উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তাবিদদের অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই।

ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে নতুন কোনো প্রকল্প আছে কি?

আমাদের ক্যাম্পাসে অমর একুশে, শহীদ মিনার, সংশপ্তকসহ ৫২, ৭১ ও ২৪–কে ধারণ করা বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে। সম্প্রতি ২৪–এর স্মরণে ‘অদম্য–২৪’ উদ্বোধন করেছি। তবে এগুলো যথেষ্ট নয়। ৭১ ও ২৪–কে স্মরণে রাখতে আরও দৃশ্যমান উদ্যোগ প্রয়োজন। অতীত স্মরণে ব্যর্থতার ফলেই আমরা দীর্ঘ স্বৈরশাসন দেখেছি।

আপনার মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা কি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানছে?

আমার মনে হয়, খুব সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়া অধিকাংশই সঠিক ইতিহাস জানে না। বিভিন্ন সরকার নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী ইতিহাস উপস্থাপন করেছে। আমরা চাই, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পুনরাবৃত্তি না হয়। ইতিহাসে যার যতটুকু অবদান, তাকে ততটুকুই ন্যায্যভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তা না হলে আবারও ২৪–এর মতো পরিস্থিতির জন্ম হতে পারে।

নতুন প্রজন্ম ইতিহাস থেকে যথেষ্ট শিক্ষা পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। বস্তুনিষ্ঠতার অভাবই এর মূল কারণ। ভুক্তভোগী ও শহীদ পরিবারের সাক্ষাৎকার, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, ওরাল আর্কাইভ এবং স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইতিহাস জানার সুযোগ তৈরি করা গেলে সচেতনতা বাড়বে।

স্বাধীনতার মূল চেতনা আপনার দৃষ্টিতে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে?

আমরা এখনো বিভাজনের রাজনীতিতে ব্যস্ত। ২৪ সংঘটিত হয়েছে দেড় বছর হলো, অথচ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথে পরস্পরের প্রতি বিষোদগার থামেনি। এতে করে আমরা ৭১ ও ২৪—দুটোকেই হারানোর ঝুঁকিতে আছি। বিভাজনের হাজার কারণ থাকলেও ঐক্যের একটি কারণ থাকলে সেটিকেই গ্রহণ করতে হবে। ৭১ ও ২৪–এর মতো জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ নির্বিশেষে আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও শিক্ষাব্যবস্থার বড় চ্যালেঞ্জ কী?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমভিত্তিক বিভাজন রয়েছে—বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাসা ও কারিগরি। এগুলোর মধ্যে ঐক্য তৈরি করতে হবে। শিক্ষাখাতে বাজেট অত্যন্ত কম। আন্তর্জাতিকভাবে যেখানে ৪–৬ শতাংশ বরাদ্দের কথা বলা হয়, সেখানে আমরা দিচ্ছি ১–২ শতাংশ। শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তা না থাকায় মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসতে আগ্রহী হচ্ছে না। শিক্ষা কমিশন গঠন ও আমূল সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

একাডেমিক উন্নয়ন ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছি এবং ভালো গবেষকদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি। আন্তর্জাতিক গবেষণায় আমাদের অবস্থান শক্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিংয়েও আমরা একাধিকবার দেশের শীর্ষে ছিলাম। এখন শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্যও বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিজয় দিবসে শিক্ষার্থী ও তরুণদের উদ্দেশে আপনার বার্তা কী?

ইতিহাস বলে, গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে তরুণরা। অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা ও তরুণদের উদ্যম—এই দুইয়ের সমন্বয়েই দেশ এগিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ ও পাঠকক্ষে বেশি সময় দিয়ে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, যেন ভবিষ্যতে তারা দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

৬৯ দিন আগে

বিদায় ‘বাঘবন্ধু’ আন্দ্রে কার্সটেনস

বছরখানেক আগে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত আন্দ্রে কার্সটেনসের সঙ্গে আমরা যখন দেখা করি, তখনও বুঝতে পারিনি যে সুন্দরবন ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার এত গভীরভাবে তার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। সে সময় তিনি কেবল সুন্দরবন ঘুরে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তবে সেই ইচ্ছা কাজে রূপ নিতে সময় লাগেনি।

সেই একবারই নয়, দুই দুবার তিনি সুন্দরবন ভ্রমণ করেছেন। সেই সঙ্গে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং বাঘ বাঁচাতে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গাড়িতে বসে আয়েশি ভ্রমণ ছেড়ে দু’চাকার সাইকেলে প্যাডেল ঘুরিয়ে বনবিলাসও করেছেন। না, এগুলো শুধু লোক দেখানো কর্মকাণ্ড ছিল না, সত্যিকার অর্থেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করেছেন তিনি।

সত্যিকার অর্থে, বাঘ ভালোবেসেই এসব করেছেন কার্সটেনস। আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন ‘বাঘবন্ধু’।

১৯৯ দিন আগে

৪ আগস্ট রাতে যেভাবে গুজব রুখে দিয়েছিল একটি ছবি

২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল প্রথমে কোটা সংস্কারের আন্দোলন। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। দেশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের অভিন্ন আন্দোলনে পরিণত হয় এটি।

তবে এই আন্দোলন রুখতে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের চেষ্টার কমতি ছিল না। শুধু তা-ই নয়, আন্দোলন যতটা খাটো করে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপন করা যায়, তার প্রচেষ্টাও ছিল অবিরত। একটা পর্যায় থেকে তো ইন্টারনেট সেবাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আন্দোলনের সেই সময়টায় ছাত্রজনতাকে বিভ্রান্ত করতে তৎকালীন সরকারপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল গুজব। ৫ আগস্ট আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগের রাতে, অর্থাৎ ৪ আগস্ট রাতে তেমনভাবেই আরও একবার গুজব ছড়িয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে একটি ছবি সেই সময় গুজবের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

সেদিন রাতে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু মিলে তোলা একটি ছবি তাই আজ হয়ে গিয়েছে ইতিহাসের অংশ।

গণঅভ্যুত্থান চলাকালে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সাংবাদিক টিএসসির অতিথি কক্ষে অবস্থান নিয়ে সারা দেশে মানুষের কাছে ন্যায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী ছিলাম।

এর মাঝে ৩ আগস্ট শহীদ মিনারে সরকার পতনের এক দফা ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে আমাদের ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। পরের দিন ৪ আগস্ট সারা দিনের প্রোগ্রাম কভার করে রাতে ক্লান্ত শরীরে গিয়েছিলাম বিশ্রাম নিতে। এ সময় ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়ে দেখি, আওয়ামী লীগ–ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের গুজবমূলক পোস্টে সয়লাব ফেসবুকের ফিড।

সেসবের মধ্যে অন্যতম ছিল— সারা দেশ থেকে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের লাখ লাখ নেতাকর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাজু ভাস্কর্য, টিএসসি ও শাহবাগে অবস্থান নিয়ে পুরো এলাকার দখল নিয়েছে। ওই দাবির সত্যতা প্রমাণে পুরনো একটি ভিডিও শেয়ার করে তারা, যার শিরোনাম ছিল, ‘৭ মিনিটে টিএসসি-শাহবাগ দখল।’

এসব ভিডিও দেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ফোন দিয়ে ঘটনার সত্যতা জানতে চান। দীর্ঘ সময় ধরে স্বৈরাচারের শাসনে অতিষ্ট এসব মানুষের মনে মুক্তির যে সম্ভাবনার কুঁড়ি পাপড়ি মেলতে শুরু করেছিল, তা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়েই একের পর এক ফোন দিচ্ছিলেন নানাজন।

অথচ, সারা দিন বাইরে ঘুরে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতে হোস্টেলের কক্ষে ফেরার আগে আমি যা দেখেছি, সেই সত্যের পুরোপুরি বিপরীত ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ওইসব পোস্ট ও ভিডিও। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেই রাতে কোনো মানুষ ছিল না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় ছিল পিনপতন নীরবতা।

ফলে এমন একটি আন্দোলন গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে তার পথ হারাবে, গতি হারাবে, তা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। তাই সহকর্মী-বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানাই এবং এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করার বিষয়টি আমাদের আলোচনায় উঠে আসে। আমরা সিদ্ধান্ত নিই, ফেসবুকের ওই গুজবকে উন্মোচন করে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের ষড়যন্ত্র রুখে দেব।

এরপর আজকের পত্রিকার ঢাবি প্রতিনিধি ছিদ্দিক ফারুক, দৈনিক সমকালের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি যোবায়ের আহমদ, দৈনিক নয়া দিগন্তের হাসান আলী, আমাদের সময়ের আশিকুল হক রিফাত, ইত্তেফাক পত্রিকার নেসার উদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে আমি টিএসসিতে আসি। এরপর দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের প্রতিনিধি জোবায়ের হোসেনের তোলা ছবিটি আমরা নিজেদের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করি। সেইসঙ্গে লিখে দিই, আমরা ছাড়া টিএসসিতে আর কেউ নেই। পাশাপাশি, কেউ যেন গুজবে বিভ্রান্ত না হয়, সেই আহ্বান জানাই।

মুহূর্তের মধ্যে ছবিটি ভাইরাল হয়ে যায়। বিভিন্ন গ্রুপ, পেজ ও প্রোফাইলে ছবি ছড়িয়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও এ নিয়ে খবর বের হয়।

আমাদের ওই ছবিটি শেয়ার করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা দেশের সকল স্তরের মানুষকে ভয় না পেয়ে রাস্তায় নেমে আসার ঘোষণা দেন।

ফেসবুকে এ ছবি দেওয়ার পর বিভিন্নজনের কাছ থেকে সাধুবাদ পেলেও আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে আমরা পাই নানা ধরনের হুমকি। ছবিটি আপলোড করার পর থেকেই গণহারে আমাদের আইডিগুলোকে রিপোর্ট করা শুরু হয়। মৃত্যুর হুমকিসহ অসংখ্য গালাগালপূর্ণ মেসেজে ভরে যায় ইনবক্স।

তবে এতকিছু করেও সত্যকে চাপা দিতে পারেনি তারা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। তারপর গণভবন অভিমুখে জনস্রোত শুরু হলে একপর্যায়ে দেশে ছেড়ে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৭ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে।

মুক্তিকামী মানুষের মনোবল জোগাতে আমদের সেই ছবিটি যে একটি মাইলফলক ছিল, গণঅভ্যুত্থানের অংশীদার অনেকেই তা স্বীকার করেন আজও। গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া সমন্বয়করা, অংশগ্রহণকারীরা দেখা হলেই ছবিটির প্রসঙ্গ তোলেন; আমাদের উপস্থিত বু্দ্ধির প্রশংসা করেন। নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার গল্প বলেন।

শুধু এই ছবিটি নয়, এমন অনেক ছবি, গল্প ও ভিডিও জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে এগিয়ে নিয়েছিল, দিয়েছিল পূর্ণতা।

তবে শহীদদের রেখে যাওয়া আমনত রক্ষা, তাদের আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়নই গণঅভ্যুত্থানের সত্যিকারের ফসল ঘরে তুলতে পারার মহৌষধ হিসেবে কাজ করবে। আজ জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমাদের চাওয়াও কেবল সেটিই।

২০২ দিন আগে

অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাফল্যের সম্ভাবনায় ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ

অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারলে তাতে ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ রয়েছে। একজন গর্বিত আমেরিকান এবং ভারতের সন্তান হিসেবে, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে আমি আশাবাদী।

গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার তিন দিন পর ইউনূস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান হিসেবে শপথ নেন। ইউনূস, যাকে আমি বন্ধু মনে করি এবং কয়েক দশক ধরে চিনি, শিক্ষার্থী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ছাত্রদের অনুরোধে এ দায়িত্ব নেন।

আমি এমন একজন উদ্যোক্তা, যে নতুন আইডিয়ার শক্তিতে বিশ্বাসী এবং টেকসই উদ্যোগ ও এর প্রভাব নিয়ে আগ্রহী। ইউনূস তার জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন তাতে আমি বিস্মিত। আমি আমার বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বে সকল প্রাণের জন্য মঙ্গলজনক এমন প্রযুক্তির জন্য কাজ করি।

অধ্যাপক ইউনূস অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের মডেলগুলোর একটি সিরিজ তৈরি করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কয়েক হাজার দরিদ্র নারীর হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিতে সফল হয়েছিলেন, যাতে তারা নিজ উদ্যোগে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

আমি জনজীবন ও পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহী। অধ্যাপক ইউনূস ১৯৯৫ সালে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যেটি ১.৮ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম এবং ১ মিলিয়ন ক্লিন কুক স্টোভ ইনস্টল করেছে। এটিও মূলত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেই হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানও এখানে স্মরণীয়, যা ১০ মিলিয়নেরও বেশি দরিদ্র নারীদের ৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে। এই ক্ষুদ্রঋণ থেকে অনেকেই উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। ভারত ও অন্যান্য অনেক দেশেও একই মডেলে কাজ হয়েছে।

কিন্তু এখন, অধ্যাপক ইউনূস একটি নতুন চ্যালেঞ্জের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ, যেখানে ১৭০ মিলিয়নেরও বেশি লোক বাস করেন। এটি এমন একটি দেশ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বাস করে, অথচ যার আয়তন ইলিনয় রাজ্যের সমান।

বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা ইউনূসের সাফল্য কামনা করেন। আমি তাদের একজন। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যারা তাকে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ব্যর্থ করতে চায়; অনেকে তার নেতৃত্ব নিয়ে মিথ্যা বয়ানও ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

আমি তার মূল্যবোধ, তার পদ্ধতি এবং প্রাথমিকভাবে তার নেতৃত্বের ফলাফল নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে চাই।

প্রথম দুই মাসে তিনি পুলিশ বাহিনীকে কাজে ফিরিয়েছেন, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করেছে, আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে পরামর্শ দিয়েছেন সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে (যেটি তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল)।

তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কার্যকরভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং নিউইয়র্কে থাকাকালীন বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে ৫০টিরও বেশি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন।

আমি তাকে তার ক্যারিয়ার জুড়ে যে মূল্যবোধ এবং পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখেছি নতুন ভূমিকায় কাজ করার সময়ও তিনি তা প্রয়োগ করেছেন। সেগুলো হলো- মূল বিষয়গুলোতে একটি জাতীয় ঐক্যমত তৈরি করা, কোনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে তা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষা করা, নাগরিকদের (বিশেষ করে যুবকদের) ব্যবহারিক এবং গঠনমূলক কাজে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা, ধর্ম, লিঙ্গ বা জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করা । তিনি বাস্তববাদী ও সেইসঙ্গে প্রচণ্ড উদ্যমী (৮৪ বছর বয়সী হওয়া সত্ত্বেও)।

কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। একটি সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়া সামাজিক ব্যবসা এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চালানোর চেয়ে বহুগুণ বেশি কঠিন হতে পারে। ক্ষমতা হারানো পূর্ববর্তী সরকার দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত একটি গোষ্ঠীও চায় তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোক। বছরের পর বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটি দ্রুত ফিরতে চায়। তবে আমি বিশ্বাস করি ইউনূস তার কাজ করে যেতে পারবেন।

গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জনগণ এবং সারা বিশ্বের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে একটি চিঠি, যেখানে ৯২ জন নোবেল বিজয়ীসহ ১৯৮ জন বিশ্ব নেতার সই ছিল সেখানে আমি সইও করেছিলাম।

সেখানে বলা হয়েছিল, ‘অধ্যাপক ইউনূসকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশের, বিশেষ করে সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করার জন্য মুক্ত হতে দেখে আমরা উচ্ছ্বসিত, যে আহ্বান তিনি ছয় দশক ধরে অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।’

এই ভূমিকায় তার প্রথম দিকের সাফল্য বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য শুভ সূচনা। একটি সফল বাংলাদেশ ভারতের শক্তিশালী মিত্র হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, ব্যর্থ বাংলাদেশের তুলনায়।

আমাদের সবার উচিত অধ্যাপক ইউনূসের এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন ভূমিকার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার দিকে মনোনিবেশ করা, কারণ বাংলাদেশের সম্ভাবনায় পৌঁছানোতেই ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ।

লেখক: বিনোদ খোসলা একজন ভারতীয়-আমেরিকান ব্যবসায়ী এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট।

এই মতামত নিবন্ধটি এর আগে ভারতের দ্য ওয়্যারে প্রকাশিত হয়েছে।

(বি.দ্র. ইউএনবির সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামত নাও মিলতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, ইউএনবির নয়।)

৪৮২ দিন আগে

অব্যাহত ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বে উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ি একসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াংয়ের আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৮ই জুলাই সরকারি সফরে চীনে যাবেন। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ম চীন সফর এবং ৫ বছর পর তার প্রথম চীন সফর।

অতীতের অর্জনগুলোর ওপর ভিত্তি করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কগুলোর ভবিষ্যৎকে আরও অগ্রগামী ও অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করতে এই সফরটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।

সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক ও সাক্ষাৎ করবেন। এই সফরটি নিশ্চিতভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কগুলোতে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতায় প্রাণবন্ত উদ্দীপনা জোগাবে এবং চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন অর্জনকে উন্নীত করবে; সম্পর্ককে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

চীন ও বাংলাদেশের মধ্যেকার বন্ধুত্ব সম্মিলিতভাবে উভয় দেশেরই পূর্ববর্তী প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও লালিত। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে বিগত ৪৯ বছরে দু'দেশ সর্বদাই পারস্পরিক কল্যাণ; উভয় পক্ষের জন্য সমানভাবে লাভজনক ফলাফল অর্জনের জন্য একে অপরকে নিজেদের সমকক্ষ হিসেবে সম্মান করেছে এবং সমতাভিত্তিক আচরণ বজায় রেখেছে; একে অপরের মূল স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরস্পরকে সমর্থন করেছে; নিজ নিজ উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের পথে একত্রে কাজ করেছে। আর এরই মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান ও দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণমূলক সহযোগিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এক শক্তিশালী জীবনীশক্তি, গতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির সক্ষমতা প্রদর্শন করে, যা কোনো তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে স্থাপিত নয়। আর এই সহযোগিতা উভয় দেশের জনগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বাগত ও সমর্থিত, যা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতায় অবদান রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ অনেকবার পুনর্ব্যক্ত করেছেন, চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু। এটি দু'দেশের সম্পর্কের সবচেয়ে প্রাণবন্ত চিত্র।

কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ৪৯ বছরে চীন ও বাংলাদেশ তাদের নিজ নিজ জাতীয় নির্মাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ প্রচেষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দারিদ্র্য বিমোচনের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব দিক থেকে একটি পরিমিতিপূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেছে এবং চীনা আধুনিকায়নের মাধ্যমে চীনকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ও জাতীয় পুনরুজ্জীবন অর্জনের মহান উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বনির্ভরতার ওপর নির্ভর করে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছে।

গত এক দশকে জিডিপির গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে, যেখানে মোট জিডিপির পরিমাণ ছাড়িয়েছে ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি প্রায় ২ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। বাংলাদেশ দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি থেকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির একটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যা গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার ও নারী শ্রমশক্তির অংশ গ্রহণের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর এর মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছে ‘বে অব বেঙ্গল মিরাকল’ ও পরিণত হয়েছে গ্লোবাল সাউথের এক অনন্য নেতৃস্থানীয় দেশে।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে এলডিসি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে রয়েছে এবং ‘ভিশন ২০৪১’ ও ‘সোনার বাংলা’ স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয়ে ২০২৬ সালে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩১ সালে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল উন্নয়ন উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা থেকে অবিচ্ছেদ্য। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন। সফরকালে, তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দু'দেশের সম্পর্ককে সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছেন, যা নতুন যুগে চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পথ নির্দেশ করে।

২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময়, সম্পর্কটি আরও একটি নতুন স্তরে উন্নীত হয়। চীন জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়, বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরোধিতা এবং স্বাধীনভাবে তার জাতীয় অবস্থার সঙ্গে মানানসই উন্নয়নের পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’ এই পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণেও চীন বাংলাদেশকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশও দৃঢ়ভাবে এক-চীন নীতি মেনে চলে এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন স্বার্থ রক্ষায় চীনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। চীন ও বাংলাদেশ একই ধরনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে বহন করে, একই ধরনের বৈদেশিক নীতি, মূল্যবোধ ও উন্নয়ন ধারণা মেনে চলে এবং সবসময় একে অপরকে বুঝতে পারে ও সমর্থন করে। বাংলাদেশের আধুনিকায়নের পথে চীন বিশ্বস্ত সহযোগী ও সক্রিয় অবদানকারী।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিশেষত্ব উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে নিহিত। চীন টানা ১৩ বছর ধরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ, চীন বাংলাদেশে ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা এটিকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগের উৎসে পরিণত করেছে।

চীন বাংলাদেশে ৭টি রেলপথ, ১২টি মহাসড়ক, ২১টি সেতু ও ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বিশেষ করে যেহেতু বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিশ্রুতিশীল ভূমি ‘সোনালী বঙ্গোপসাগর’ এ শিকড় গেড়েছে, চীন বাংলাদেশের জন্য একের পর এক যুগান্তকারী প্রকল্প এবং বড় আকারের প্রকৌশল প্রকল্প নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এবং দাশেরকান্দি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অন্যতম, যেগুলো বাংলাদেশের জনগণকে বাস্তব সুবিধা প্রদান করছে।

এই মুহূর্তে প্রায় ১ হাজার চীনা কোম্পানি বাংলাদেশে কাজ করছে, যা এ দেশে ৫ লাখ ৫০ হাজার জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিআরআইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার মতে এটি বাংলাদেশের জন্য উন্নয়নের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক গভীরভাবে নিহিত রয়েছে দু'দেশের জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে। গত বছর আন্তর্জাতিক শিশু দিবসে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ‘আলিফা চীন’ নামে এক বাংলাদেশি শিশুর চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি তাকে কঠোরভাবে পড়াশোনা করতে, তার স্বপ্নগুলো অনুসরণ করতে এবং বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যেকার ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে উৎসাহিত করেছিলেন। শিশু ‘চীন’ এর গল্পটি আমাদের দু'দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের প্রতীক।

বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনে অধ্যয়ন করছে এবং দুটি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট ও একটি কনফুসিয়াস ক্লাসরুম গত এক বছরে বাংলাদেশের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চীনা ভাষা শেখার একটি ঢেউ বাংলাদেশের সর্বত্র বয়ে গেছে। দ্য সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি (সিসিএস) দু'দেশের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং একাডেমিয়ার মধ্যে সহযোগিতার জন্য একটি নতুন, বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে।

বেইজিং ও ঢাকার মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট যথাক্রমে এয়ার চায়না ও চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স এই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করবে। ফ্লাইটের সংখ্যা এর ফলে প্রতি সপ্তাহে ৮০টি ফ্লাইটে উন্নীত হবে, যার ধারণক্ষমতা রয়েছে ১৫ হাজারেরও বেশি যাত্রীর। আর এর ফলে, কর্মী বিনিময় আরও বাড়বে এবং চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটবে।

পরপর দু'বছর ধরে প্রামাণিক বাংলাদেশি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ‘বাংলাদেশে চীনের জাতীয় চিত্র’ শীর্ষক সমীক্ষা অনুসারে, ৯০ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতারা বিশ্বাস করেন যে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা ইতিবাচক এবং এর মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান- চীনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অনুমোদন ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

চীন ও বাংলাদেশ বহুপক্ষীয় ক্ষেত্রেও একে অপরকে সমর্থন করে এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখে। চীন টানা ২৫ বছর ধরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ‘শান্তির সংস্কৃতি’ রেজুলেশনের জন্য বাংলাদেশের উদ্যোগকে সমর্থন করে, ব্রিকসের অংশীদার রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করে এবং আশা করে যে বাংলাদেশ দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রিকসের সদস্য হবে।

এছাড়াও চীন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অসামান্য অবদান এবং বিপুল ত্যাগের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করে। গণতন্ত্রের প্রচার, মানবাধিকার সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের মতো বিষয়ে চীন ও বাংলাদেশ একই অবস্থানে রয়েছে। দু'দেশ জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের মতো বহুপক্ষীয় সংস্থা এবং প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা করে। চীন ও বাংলাদেশ ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত ও ইউক্রেন সংকটের মতো ইস্যুতে সহযোগিতা জোরদার করেছে এবং বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ যে বিশাল ভার বহন করে চলেছে চীন তা বোঝে এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে। প্রত্যাবাসনই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। রাখাইন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে চীন একটি রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে যুক্ত করতে, রাখাইন রাজ্যে যুদ্ধবিরতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে এবং রোহিঙ্গা জনগণের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখছে না।

‘সঠিক পন্থায় সুগঠিত অংশীদারিত্ব ভৌগলিক দূরত্বকে হার মানায়; এটি আঠার চেয়ে আরও আঠালো এবং ধাতু ও পাথরের চেয়ে আরও শক্তিশালী।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময় আশা করা হচ্ছে, উভয় পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছাবে এবং অবকাঠামো, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, চীনে কৃষি পণ্য রপ্তানি, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন, ডিজিটাল অর্থনীতি, দুর্যোগ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মতো ক্ষেত্রগুলোতে একাধিক সহযোগিতার নথি ও সমঝোতা স্মারকে সই করবে।

চীন এই সফরকে দু'দেশের মধ্যে রাজনৈতিক পারস্পরিক বিশ্বাসকে আরও সুগভীর করার, উন্নয়ন কৌশলের সমন্বয়কে শক্তিশালী করার, ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বকে সুসংহত করার এবং চীনা জাতির মহান পুনরুত্থানের স্বপ্ন ও বাংলাদেশের ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য কামনা করছি! চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক!

ইয়াও ওয়েন: বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত

৫৯৬ দিন আগে

হাসিনার ভারত সফর: বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে নেবে

গত সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৮ ঘণ্টা সফরে দিল্লি এসেছিলেন। ভারতে হায়দরাবাদ হাউসে ভারতের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকে তার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। যেখানে প্রতিরক্ষা থেকে সীমান্ত সংযোগ, সন্ত্রাস মোকাবিলা থেকে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যৌথ অংশীদারি ইত্যাদি সবই ছিল। ভারত সরকারের সঙ্গে তিনি ১০টি চুক্তি করে গেছেন। সেই চুক্তিতে শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ ১৬ আনা নয়, ১৮ আনাই সফল হয়েছেন।

ভারতে যারা এখনও বাংলাদেশ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, তাদের অনেকের সঙ্গেই আমার হাসিনার ভারত সফর প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের মতে, এসব চুক্তি বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে হাসিনা ঢাকা ফিরে গিয়ে আওয়ামী লীগের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেছেন। সেখানেও যা খবর পাওয়া গেছে, তার দেশ এই চুক্তির মধ্যে যথেষ্ট আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

এসব দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মূল বিষয়ের দিকে এবারে চোখ ফেরানো যাক: বাংলাদেশের অসুস্থদের জন্য ই ভিসা, রাজশাহী-কলকাতা নতুন রেল সংযোগ, চট্টগ্রাম-কলকাতা নতুন বাস সংযোগ, গেদে থেকে দলগাঁও মালবাহী রেল সংযোগ, রংপুরে নতুন সরকারি হাইকমিশন, ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে নেপাল থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিরাজগঞ্জে ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো তৈরি করা, গঙ্গা চুক্তি নবীকরণে যৌথ কারিগরি দল, যৌথ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগ এবং তিস্তা সংরক্ষণ ও পরিচালন প্রকল্পের জন্য ভারতীয় বিশেষজ্ঞ দলের বাংলাদেশ সফর।

এই নতুন সমঝোতা পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিস্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ। কারণ, ধাক্কা খেয়েছে চীন। ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দলের মুখ্যমন্ত্রী মমতাও জোর ধাক্কা খেয়েছেন। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবি করেছেন ফারাক্কা চুক্তি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে কৈফিয়তও দাবি করেছেন।

২৮ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবুর সঙ্গে কথা বলে ৩০ বছরের চুক্তি হয়েছিল, যা শেষ হবে ২০২৬ সালে। ওই চুক্তি হয়েছিল জাতিপুঞ্জের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন জ্যোতি বসু এবং কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান চৌধুরী। এই ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর খুনি জিয়াউর রহমান ভারতের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জে নালিশ জানিয়েছিলেন। সেই নালিশের জবাব দিতে ইন্দিরা গান্ধী জাতিপুঞ্জে পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ও সেচমন্ত্রী মালদার গনি খান চৌধুরীকে। বরকত সাহেব নিউইয়র্কে জাতিপুঞ্জে অন্তত ৫০টা দেশের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়েছিলেন যে বাংলাদেশকে মাত্র ৪ বছর হল আমরাই স্বাধীন করে দিয়েছি, হঠাৎ পানির জন্য এখানে কেন?

তিনি আরও বলেন, ‘রক্ত দিয়েছি, পানিও দেব, কিন্তু এখানে নয়। বাংলাদেশকে আসতে হবে ঢাকা, দিল্লি, কলকাতা ও মালদায়।’ জাতিপুঞ্জের প্রেস গ্যালারিতে তখন আমিও বসেছিলাম।

হঠাৎ ৩০ বছর পরে মমতা কেন তিস্তা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন? তিনি ভুলে গেছেন যে তিনি একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী নন। তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ঢাকা সফরের আগে তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেননকে তিন তিন বার কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন মমতার সঙ্গে কথা বলতে। শেষবারে মেনন তারই ব্যাচমেট মুখ্যসচিব প্রসাদ রায়কে মমতার সামনে বলে এলেন যে আপনি দয়া করে আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে ইংরেজি শেখান, উনি জানেন না, তাই আমার কোনো কথাই উনি বুঝতে পারছেন না।

এবারে দেখা যাক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফরের সাফল্য। হাসিনার সফর নিয়ে আমি বিদেশমন্ত্রকের অবসরপ্রাপ্ত সচিবদের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা বলেছি মনমোহন সিংয়ের আমলে প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেননের সঙ্গেও।

তিনিও বলেছেন- এই চুক্তি হাসিনার অভিজ্ঞতা ও পরিণতমনস্কতা প্রমাণ করে। আশা করি বাংলাদেশের মানুষও এতে খুশি হবেন। শোনা গিয়েছিল সুখা মরসুমে জল ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ তিস্তার উপরে একটি বাঁধ তৈরি করবেন যার খরচ হবে ১ বিলিয়ন ডলার। এই টাকাটা অল্প সুদে ভারত বাংলাদেশকে দেবে। চীন এই সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। ভারত সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অভিযোগের পরে অভিযোগ ছিল যে চীন আওয়ামী লীগের কিছু নেতার মাধ্যমে তদবির শুরু করেছিল।

বাংলাদেশের উত্তর খণ্ডের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ভারতীয় ভিসা অফিস খোলা, এই চুক্তিতে তাও অনুমোদিত হয়েছে। দুই দেশের পর্যটন ব্যবসা বৃদ্ধিতে এই চুক্তি অনেকটাই কার্যকরী হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল, তবে তা নির্ভর করছে দুই দেশের ভিসা সংক্রান্ত নিয়মের শিথিলতার ওপর।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতে, গত এক বছরের মধ্যে এবারের বৈঠকটি ছিল একেবারেই আলাদা। কারণ তৃতীয় বার তারা সরকার গঠন করার পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীই আমাদের প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি। হাসিনা মনে করেন, দু’দেশের সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ঢাকা-দিল্লি নতুনভাবে পথ চলা শুরু করেছে।

ভারত বাংলাদেশ চুক্তির ১০টি বিষয়ই দু’দেশের অনেক সমস্যার সমাধান করবে। এ বিষয়ে ভারতের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কোনো দ্বিমত নেই। তারা সবাই খুশি।

লেখক: মিডনাইট মেসাকার গ্রন্থের লেখক, প্রবীণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

(বি.দ্র. ইউএনবির সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামত নাও মিলতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো দায়ভার ইউএনবি নেবে না।)

৬০৭ দিন আগে

১৭ মে: বাংলাদেশের ইতিহাসে সোনার আখরে লেখা দিন

বাংলাদেশের চলমান ইতিহাসে ১৯৮১’র ১৭ মে বঙ্গকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা যত দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর ক্ষমতায় আসা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক স্বৈরশাসকেরা স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনরায় যেভাবে উল্টোরথে চড়িয়ে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছিল, বঙ্গবন্ধুকন্যা সেদিন ফিরে না এলে আর কোনোদিন নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের সোজা পথে ফিরে আসা বাংলাদেশের পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো কি না, সে-ব্যাপারে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি। কারণ, এ ইতিহাস পুরনো প্রজন্মের অনেকের জানা থাকলেও এ ব্যাপারে নতুন প্রজন্মের কোনো ধারণা নেই বললেই চলে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যেদিন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন তার ছোটবোন শেখ রেহানা এবং দুই সন্তানসহ স্বামীর কর্মস্থল পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন, যার ফলে তারা প্রাণে বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের বাকি সদস্যরা এবং সম্প্রসারিত পরিবারের অনেক সদস্যও সেদিন শিকার হন শুধু বাংলার নয়, বিশ্বের এক নৃশংসতম রাজনৈতিক গণহত্যাকাণ্ডের।

এ হত্যাকাণ্ডের পর জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং এ আবেদন অনুমোদিত হয় ২৪ আগস্ট। জার্মানির ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা জননেত্রী শেখ হাসিনা, ওয়াজেদ মিয়া, তাদের দুই শিশুসন্তান সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও সজীব ওয়াজেদ জয় এবং শেখ রেহানাকে ১৯৭৫ এর ২৫ আগস্ট সকালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে করে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

দিল্লিতে পৌঁছানোর কয়েকদিন পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে গিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তার স্বামী বাংলাদেশের ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১, টানা প্রায় ৬ বছর দিল্লিতে তাদের নির্বাসিত জীবন কাটানোর সময় আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা বিভিন্ন সময়ে দিল্লিতে যান তাদের খোঁজখবর নিতে এবং দেশ ও দলের এক গভীরতম সঙ্কটলগ্নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে রাজি করানোর অভিপ্রায় নিয়ে। এদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক, জিল্লুর রহমান, আবদুস সামাদ আজাদ, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, তৎকালীন যুবনেতা আমির হোসেন আমু প্রমুখ।

আরও পড়ুন: স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

এরপর ১৯৮১’র ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে জননেত্রী শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

সম্মেলনের এক সপ্তাহ পরে ২৪ ফেব্রুয়ারি আবদুল মালেক উকিল, জিল্লুর রহমান, আবদুল মান্নান, আবদুস সামাদ, এম. কোরবান আলী, বেগম জোহরা তাজউদ্দীন, গোলাম আকবর চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, আইভি রহমান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ ঢাকা থেকে দিল্লিতে যান এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে পর পর কয়েকটি বৈঠকে বসে নেত্রীকে দেশে ফিরতে রাজি করান এবং ফেরার পরবর্তী কর্মপন্থার খসড়া পরিকল্পনা করেন।

দলীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ থেকে জোর করে বিচ্যুত করা জাতিকে আবার ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে বঙ্গবন্ধু-তনয়ার প্রয়োজনের গভীরতা তারা সেদিন নেত্রীকে বোঝাতে পেরেছিলেন। দেশ, জাতি আর দলের সেই ভয়াবহ সঙ্কটকালে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে জননেত্রী শেখ হাসিনা অবশেষে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই দেশে ফিরতে সম্মত হন।

দিল্লিতে দুই শিশুসন্তান জয় আর পুতুলকে ছোটবোন শেখ রেহানার কাছে রেখে ১৯৮১’র ১৭ মে দেশে ফেরেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক আবহের মতো সেদিনকার আবহাওয়াও ছিল তীব্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। ঘণ্টায় ৬৫ মাইল বেগে বইছিল ঝোড়ো বাতাস, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়বাদল অগ্রাহ্য করে সেদিন লাখ লাখ লোক জমা হয়েছিল তাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

সেদিন বিকাল ৪টায় কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে জননেত্রী শেখ হাসিনা পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ ধ্বনিতে চরাচর মুখরিত হয়ে ওঠে। লাখ লাখ মানুষের কণ্ঠে সমস্বরে ঘোষিত হয়- ‘জননেত্রী শেখ হাসিনার আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম’; ‘ঝড়-বৃষ্টি আঁধার রাতে, আমরা আছি তোমার সঙ্গে’; ‘পিতৃহত্যার বদলা নিতে, লাখ ভাই বেঁচে আছে’; ‘জননেত্রী শেখ হাসিনার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’...।

দেশের মাটিতে পা দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা সেদিন জনতার উদ্দেশে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আমার আর হারাবার কিছুই নেই। পিতা-মাতা, ভাই রাসেল সবাইকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি আপনাদের মাঝেই তাদের ফিরে পেতে চাই।... সব হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে এসেছি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তার আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই।’

আরও পড়ুন: শেখ হাসিনার ৪৩তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ

তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসি নি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।’

দেশে ফিরে যেসব অঙ্গীকার নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নেন তার মধ্যে ছিল: বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন, বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জাতীয় ৪ নেতা হত্যার বিচার, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার স্বৈরতন্ত্রের চিরঅবসান ঘটিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সার্বভৌম সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠা। এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কখনো পিছু হটেননি বঙ্গবন্ধুকন্যা।

দেশে ফেরার পর শুরু হয় সামরিক জান্তা ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জননেত্রী শেখ হাসিনার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, যা চলে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে। জেল-জুলম, অত্যাচার কোনোকিছুই তাকে তার পথ থেকে একতিলও টলাতে পারে নি। বাংলার মানুষের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি বার বার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলার জনগণ তার বৈপ্লবিক ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ভূষিত করেছে ‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা’ অভিধায়।

দেশে ফেরার পর জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার অপূর্ণ স্বপ্নকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার পথে সব বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়ে বলেছিলেন, ‘জীবনে ঝুঁকি নিতেই হয়, মৃত্যুকে ভয় করলে জীবন মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হতে হয়।’ মহান নেত্রী তার জীবন দিয়ে তার এ উক্তিকে সত্য প্রমাণিত করেছেন।

বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালে ঘাতকেরা তার ওপর একের পর এক প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। বার বার তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেননি। বঙ্গকন্যার অদম্য সাহস আমাদেরকে প্রাণিত ও প্রণোদিত করে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সংগ্রামে আরো সাহসী হয়ে ওঠায়। মৃত্যুঞ্জয়ী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ সত্যিই এক মহৎ প্রেরণার নাম।

১৯৮১ থেকে ২০২৪- সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে ৪ দশক পেরিয়ে যাওয়ার পর জননেত্রী শেখ হাসিনার সেদিনকার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আর অঙ্গীকারের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ক্রমপরিস্ফূট হয়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা যদি সেদিন ফিরে না আসতেন, কবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী, উগ্র সাম্প্রদায়িক, সামরিক স্বৈরাচারী অপশাসনের আগ্রাসন থেকে জাতি কোনোদিন মুক্তি পেতো কি না সন্দেহ। জাতির পিতা আর তার স্বপ্নের হন্তারকেরা জাতিকে যে-উল্টোরথে চড়িয়ে এক কৃষ্ণবিবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, জননেত্রী শেখ হাসিনাই তার ৪৪ বছরব্যাপী সংগ্রাম আর সরকার পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সেই উল্টোরথকে উন্নয়ন ও প্রগতির আলোকাভিমুখী সোজা পথে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

আরও পড়ুন: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস: ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

১৯৮১’র ১৭ মে দেশে ফিরে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেসব কথা বলেছিলেন, যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন, সেগুলোকে সত্যে পরিণত করেছেন কঠোর নিষ্ঠা আর একাগ্র প্রচেষ্টায়। পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রবল প্রতিকূল সময়ে বিরুদ্ধস্রোতে কুটোর মতো ভাসমান ও ভগ্নপ্রায় আওয়ামী লীগ তার সময়োপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই আজ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে অনেক বেশি সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আর ২০০৯ থেকে চলতি ২০২৪ পর্যন্ত মোট কুড়ি বছর প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব সর্বোচ্চ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। ২০২৩-এ জনগণের নিরঙ্কুশ রায় নিয়ে টানা চতুর্থবার এবং সব মিলিয়ে পঞ্চমবার ক্ষমতায় আসার সূত্রে এ দফায় তাকে আমরা আরো ৫ বছর সরকার-প্রধান হিসেবে পাচ্ছি, এটা জাতির জন্যে এক বিরাট পাওয়া। আগামীতে আবারো আমরা তাকে নির্বাচিত করব এবং আজীবন তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, এটাই আমাদের আশা।

এ ছাড়া ১১ বছরেরও বেশি সময় তিনি জাতীয় সংসদে একজন সংগ্রামী বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকাও পালন করেছেন। বঙ্গকন্যার হাত ধরে তার দল ও দেশ আজ প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক স্বৈরাচারী অপশাসনের দুঃসহ স্মৃতিকে পেছনে ফেলে পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। জননেত্রী শেখ হাসিনার সেদিনকার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে বিশ্বসভায় সমুন্নত শিরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার গত ৪৪ বছরের রাজনৈতিক জীবনে অর্জিত মাইল ফলকগুলো হলো: সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জাতির ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশকে তিনিই আজ খাদ্যে সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর করে তুলতে পেরেছেন।

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় ৪ নেতার খুনিদের এবং একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য সম্পন্ন তথা রায় কার্যকর করিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব বাংলাদেশ আজ বিশ্বজয়ের এক নতুন পথের অভিযাত্রী। তারই দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের চোখে ‘উন্নয়নের আইকন’ হয়ে উঠেছে। ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বলে কথিত বাংলাদেশ আজ পরিণত হয়েছে ‘স্বল্পোন্নত দেশ’ থেকে ‘উন্নয়নশীল দেশ’ এ।

আরও পড়ুন: শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন মঙ্গলবার উদযাপন করবে আ’লীগ

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রখর দূরদৃষ্টি, অক্লান্ত পরিশ্রম আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফলে দেশের এমজিডি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা, কৃষি দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার মাধ্যমে পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

এ ছাড়া বাস্তবায়িত হয়েছে পদ্মা সেতু, ঢাকা মেট্রো রেল, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল প্রভৃতি মেগা-প্রকল্পগুলো এবং বাস্তবায়নের পথে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর প্রভৃতি আরো কিছু মেগা-প্রকল্প।

প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতক চক্রের হাতে পড়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়া একটি দেশ ও জাতিকে আবার নিজের সুস্থ সবল দৃঢ় পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অনাপোষ ও স্থিতপ্রতিজ্ঞ বঙ্গবন্ধু-তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে এনে দিয়েছেন একটি সম্মানজনক পরিচিতি। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই কারণে। তিনি আজ জাতীয় নেত্রী থেকে বিশ্বনেত্রীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ‘মানবতার জননী’, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে আজ অনেকটাই বাস্তবে পরিণত করেছে তার সুযোগ্য কন্যার গতিশীল নেতৃত্ব। আর এসব সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র তিনি ১৯৮১’র ১৭ মে দেশে ফিরে আসার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন বলেই। আর সেকারণেই ১৭ মে দিনটি স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সোনার আখরে লেখা হয়ে গেছে।

লেখক: গবেষক, কলামিস্ট, শিক্ষাবিদ, ফোকলোরিস্ট ও অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(বি.দ্র. ইউএনবির সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামত নাও মিলতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো দায়ভার ইউএনবি নেবে না।)

৬৪৯ দিন আগে

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের অবদান প্রশংসনীয়

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের পথচলা শুরু ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির হাত ধরে। দীর্ঘ ৪১ বছরে ব্যাংকিংয়ের শরিয়াহ ভিত্তিক ধারাটি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শরিয়াহ ভিত্তিক সেবামুখী ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কল্যাণ ধারার এ ব্যাংকিং সেবার পরিধি সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে দেশের অর্থনীতি ও উদ্যোক্তা সমাজকে জড়িয়ে রাখতে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে ইসলামিক ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

পরিসংখ্যান বিবেচনায় দেশের ব্যাংক খাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই এখন ইসলামি ধারার ব্যাংকিংয়ের আওতাধীন। এ জনপ্রিয়তার কারণে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ ধারার ১০টি ইসলামি ব্যাংকের পাশাপাশি প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোও যুক্ত হচ্ছে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে। অনেক ব্যাংক তো বিশেষায়িত শাখা ও উইন্ডোর মাধ্যমে চালাচ্ছে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম।

আরও পড়ুন: ভোটার উপস্থিতি কতটা জরুরি?

ইসলামি আর্থিক খাতকে এখন তার সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক অর্থায়ন, ইসলামিক বন্ড (সুকুক), ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইসলামিক বিমা (তাকাফুল) ইত্যাদির মতো স্থানে অবস্থানের কারণে একটি বৈশ্বিক আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ঝুঁকি ভাগাভাগি, অন্তর্ভুক্তি ও প্রকৃত সম্পদভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্ব পরিসরেও ইসলামি ব্যাংকিং এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে নয়; বরং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মনি, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কয়েকশ ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। দ্যা ব্যাংক অব উইটিয়ার-যুক্তরাষ্ট্র, আল রায়ান ব্যাংক পিএলসি-যুক্তরাজ্য, কেটি ব্যাংক-জার্মানি, দাউদ ইসলামিক ব্যাংক-আর্জেন্টিনা, ও ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যশনাল অব ডেনমার্ক উল্ল্যেখযোগ্য।

বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ তিন ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বিশ্বব্যাপী ইসলামিক ফাইন্যান্সের মোট সম্পদের পরিমাণ চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি, যা আগামী ২০২৬ সাল নাগাদ প্রায় ছয় ট্রিলিয়নে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক এ প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও এখন দিনে দিনে আরো শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলছে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সহায়তাও খাতটির বিকাশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হয়েছে।

শাখা ও কার্যক্রয় বিবেচনায় ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে ব্যাপক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য মতে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক ছিল ১০টি। সারা দেশে ১ হাজার ৬৭১ টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম চালাচ্ছে ব্যাংকগুলো। অন্যদিকে একই সময়ে দেশের পুরো ব্যাংক খাতে শাখা ছিল ১১ হাজার ২১৯টি। শাখার শতাংশের বিবেচনায় দেশের পুরো ব্যাংকিং খাতের ১৫ শতাংশ শাখা ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের পাশাপাশি প্রচলিত ধারার ১৫টি ব্যাংকের ৩০টি ইসলামি ব্যাংকিং শাখা কাজ করছে। এছাড়া ১৫টি প্রচলিত ধারার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬১৫টি ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো এখন বাংলাদেশে ইসলামি আর্থিক সেবা দিচ্ছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ইসলামিক ব্যাংকিং। ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের দ্রুত আমানত সংগ্রহ ও সফলতার কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কাছেও তা ধীরে ধীরে আকর্ষণীয় ও লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী তা ইসলামিক ব্যাংকের আমানত প্রবৃদ্ধি দেখেই বুঝা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে মোট আমানত ছিল ৪৩১৯.৮৯ বিলিয়ন টাকা। ২০২২ সালের একই প্রান্তিকের আমানত থেকে প্রায় ৩৯.৮৯ বিলিয়ন টাকা বেড়েছে যার প্রবৃদ্ধি ০.৯৩ শতাংশ। প্রচলিত ব্যাংকের উইন্ডোতে আমানত স্থিতি ১৯৩.৮৩ বিলিয়ন টাকা ও প্রচলিত ব্যাংকের শাখায় আমানত স্থিতি ১৭৪.৬৪ বিলিয়ন টাকা। ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ৯১ দশমিক ৪৭ শতাংশ। সব ইসলামিক ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির (আইবিবিপিএলসি) আমানত ছিল ৩৪.৫৪%। তাছাড়া, ইসলামী ব্যাংকের বর্তমানে ৩৯৪ টি শাখা ও ২৪৯টি উপশাখায় মোট ২ কোটি ৩০ লাখ গ্রাহকের আমানত নিয়ে দেশে প্রথম সারির ব্যাংকে অবস্থান করছে।

বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বৃহৎ শিল্প, সিএমএসএমই তথা কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি বিনিয়োগে বৃহদাংশ অবদান যেমন রেখেছে তেমনি নির্মাণ খাত, সেবা শিল্প, ভোক্তা বিনিয়োগ, কৃষি খাত, মৎস্য খাতে বিশেষ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের সর্বশেষ তথ্য মতে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ৪২৯০.৭১ বিলিয়ন টাকা দেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয় যা বিগত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের চেয়ে ৭৫.৯৫ বিলিয়ন টাকা বেশি। দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগের মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিনিয়োগ ২৮ শতাংশ। দেশের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এতে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে যেখানে বিনিয়োগ বিতরণ করেছে প্রায় ৩৩.৬৫ শতাংশ।

আরও পড়ুন: স্বাধীন দেশের প্রথম শীতের স্মৃতি

ইসলামী ব্যাংক খাত বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগ্রহ এবং বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট রেমিট্যান্স সংগ্রহ হয়েছে ২৮০.৪৭ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী প্রান্তিকের চেয়ে ৭৮.২৫ বিলিয়ন বা ২৬.৩৮ শতাংশ বেশি। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে রেমিট্যান্স সংগ্রহে তৃতীয় প্রান্তিকে শীর্ষস্থান (৪৮.১৪%) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা কৃষি ও গ্রামীণ বিনিয়োগ কর্মসূচির বিভিন্ন উপখাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি খাতে ১৫.৯০ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়। দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের কৃষি বিনিয়োগ বিতরণের ১৬.৪৭ শতাংশ ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্যই হলো ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক মুক্তি আনা। ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে ইসলমিক ব্যাংকগুলো সারা বিশ্বে যেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তেমনি বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। ইসলামিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে যাচ্ছে।

ইসলামি ব্যাংকগুলো যাকাত, খেলাপি বিনিয়োগ ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে শাস্তিমূলক চার্জ হিসেবে নেওয়া ক্ষতিপূরণ চার্জ এবং শরিয়াহ অনুমোদিত উপার্জনের অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সিএসআর কার্যক্রম করে থাকে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও দাতব্য সংস্থা সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন বেওয়ারিশ লাশ দাফন, নবজাতককে উপহার, বনায়ন ও ফলবিথীতে ব্যয় করা হয়।

এ দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর নীতি পরিপালন করে সর্বোচ্চ পরিমাণ সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকের ২০২২ সালের তথ্যানুসারে ইসলামী ব্যাংক সরকারি ত্রাণ তহবিলসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের মাঝে সর্বমোট ৩২৭.৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে সিএসআর বিতরণের হার ব্যাংকিং সেক্টরের মোট সিএসআর ব্যয়ের ২৯ শতাংশ। ২০২৩ সালের তথ্যানুসারে ব্যাংক সর্বমোট ১০০ কোটি টাকারও বেশি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে ব্যয় করেছে। এছাড়া, ইসলামী ব্যাংক এ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৬৫৮ কোটি টাকা প্রায় ২ কোটি উপকারভোগীদের মাঝে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ব্যয় করেছে।

আরও পড়ুন: যুক্তরাজ্যে মামলা এবং ১৯৭১-এর ইতিহাসের ভবিষ্যৎ

৬৬৫ দিন আগে