বিজ্ঞান-এবং-উদ্ভাবন

প্রাণিসম্পদ গবেষণায় নতুন যুগ: বাকৃবিতে অত্যাধুনিক জৈবপ্রযুক্তি ল্যাব চালু

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) প্রাণিসম্পদ গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে ইন ভিট্রো ভ্রূণ উৎপাদন, ভ্রূণ কালচার এবং জেনোম এডিটিং সুবিধাসম্পন্ন একটি বিশেষায়িত ও অত্যাধুনিক গবেষণাগার। উচ্চমাত্রার জৈব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করে গড়ে তোলা এই গবেষণাগারটি দেশে প্রথম, যেখানে ইন ভিট্রো কালচার ও জেনোম এডিটিং প্রযুক্তি সমন্বিতভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে গবেষণাগারটির উদ্বোধন করেন।

বাকৃবির পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক গবেষণা উদ্যোগের অংশ হিসেবে ল্যাবটি স্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং কেজিএফ, বিএএস-ইউএসডিএ ও এটিএফ-হিট প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক মান ও জৈব-নিরাপত্তা নির্দেশনা অনুসরণ করে গবেষণাগারটির অবকাঠামো ও গবেষণা সুবিধা গড়ে তোলা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, আধুনিক জৈবপ্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও কার্যকর, গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে এই গবেষণাগারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা অবকাঠামো হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এই ল্যাব থেকে অর্জিত গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবিষ্যতে দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৫৭ দিন আগে

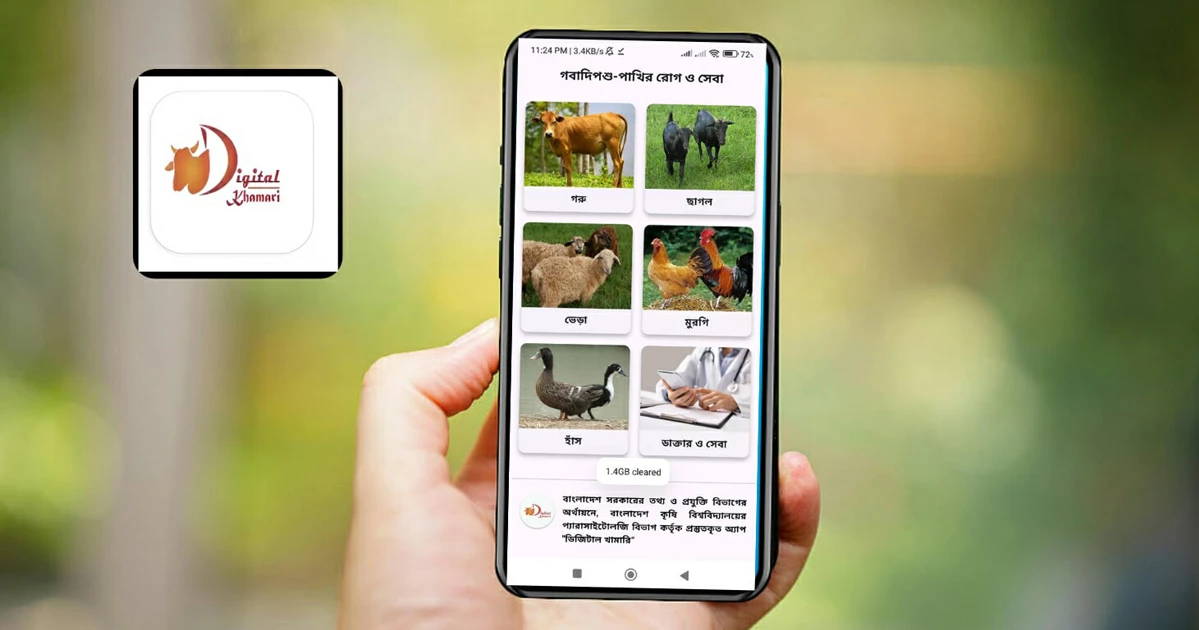

ডিজিটাল খামারি: বাকৃবি গবেষকের অ্যাপে বিনামূল্যে প্রাণিসেবা

দেশের প্রাণিসম্পদ খাত এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিশেষ করে রোগ নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা, টিকা প্রয়োগ ও তথ্যের অভাবে খামারিরা প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রাণিসেবায় নতুন প্রযুক্তির বিপ্লব এনেছে ‘ডিজিটাল খামারি’ নামে একটি মোবাইল অ্যাপ। বাংলা ভাষায় নির্মিত এই অ্যাপটি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) প্যারাসাইটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সহিদুজ্জামান।

অ্যাপটি খামারিদের জন্য সহজবোধ্য ও চিত্রসহ তথ্য দিয়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে। এটি একটি সচেতনতামূলক ও শিক্ষামূলক অ্যাপ, যা খামারিদের প্রযুক্তির সহায়তায় নিজের খামারের সমস্যাগুলো দ্রুত চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিকভাবে সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

অ্যাপটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজ ভাষা ও চিত্রভিত্তিক ফিচার। যেসব খামারি লেখাপড়ায় দুর্বল তারাও ছবির মাধ্যমে রোগ শনাক্ত করতে পারবেন। এতে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগির সাধারণ ও জটিল রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। প্রতিটি রোগের সাধারণ চিকিৎসা-পরামর্শ ও টিকা-সংক্রান্ত তথ্যও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: দেশীয় প্রযুক্তিতে পরিবেশবান্ধব ছত্রাকনাশক উদ্ভাবনের দাবি বাকৃবি গবেষকদের

অ্যাপটির মাধ্যমে খামারিরা জানতে পারবেন, কোন রোগে কী লক্ষণ দেখা যায়, কোন ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে, টিকা দেওয়ার সঠিক সময় ও স্থানীয় ভেটেরিনারি চিকিৎসকের খোঁজ। এতে প্রাণীর মৃত্যু হার কমবে, চিকিৎসার খরচ বাঁচবে এবং খামারির আর্থিক ক্ষতিও হ্রাস পাবে।

অ্যাপটির নির্মাতা অধ্যাপক সহিদুজ্জামান বলেন, গ্রামাঞ্চলে পশু চিকিৎসকের অভাব প্রকট। অনেক সময় দূরবর্তী হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। ডিজিটাল খামারি অ্যাপে স্থানীয় চিকিৎসকের নাম-ঠিকানাসহ যোগাযোগের তথ্যও রয়েছে যা খামারিদের জন্য একটি বড় সুবিধা। খামারিরা এখন অ্যাপে জানতে পারেন, গরুর ওলান ফোলা কেন হয়, কৃমিজনিত রোগের লক্ষণ কী কিংবা ল্যাম্পি স্কিনসহ বিভিন্ন রোগ হলে করণীয় কী।

গুগল প্লে স্টোর থেকে ‘Digital Khamari’ নামের অ্যাপটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। এরপর ইন্টারনেট ছাড়াই তা ব্যবহার করা যাবে। এতে আরও যুক্ত করা হয়েছে সচেতনতামূলক কনটেন্ট, রোগভিত্তিক চিকিৎসা নির্দেশনা এবং খামার ব্যবস্থাপনায় সহায়ক তথ্য।

অধ্যাপক সহিদুজ্জামান আরও জানান, অ্যাপটিতে ভবিষ্যতে লাইভ চ্যাট সাপোর্ট, ভিডিও টিউটোরিয়াল, আরও রোগভিত্তিক তথ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় এবং প্রতিদিনের খামার ব্যবস্থাপনার ক্যালেন্ডার ফিচার যুক্ত করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

আরও পড়ুন: কোরবানির পশু নিয়ে বাকৃবি গবেষকের পরামর্শ

তিনি বলেন, ব্যবহারকারীদের মতামতের ভিত্তিতে অ্যাপটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে যাতে এটি আরও ব্যবহারবান্ধব ও কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের অর্থায়নে তৈরি এই অ্যাপ প্রাণিসেবা খাতে প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের বাস্তব উদাহরণ। এটি শুধু তথ্য নয়, একটি আত্মনির্ভর খামারি তৈরির সহায়ক হাতিয়ার। সরকারের সহায়তা ও বেসরকারি অংশীদারত্বে এমন উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়লে তা খাদ্য-নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং পুষ্টি উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারবে। কারণ, একটি সুস্থ প্রাণী শুধু একটি পরিবারের নয়, জাতিরও সম্পদ।

১৯৪ দিন আগে

রাসায়নিক বিষাক্ততা জলবায়ু পরিবর্তনের মতোই বড় হুমকি: গবেষকদের সতর্কতা

জলবায়ু পরিবর্তনের মতোই মানবজাতি ও জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে রাসায়নিক দূষণ (বিষাক্ততা)। অথচ সারা বিশ্বে এই বিষয়ে আলোচনার পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোটায়।

সম্প্রতি ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রাসায়নিক দূষণ নিয়ে সতর্ক করেছেন বিশ্লেষকেরা।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিপ সায়েন্স ভেঞ্চার্স (ডিএসভি) প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি এ পর্যন্ত ১০ কোটিরও বেশি ‘নভেল এন্টিটি’—অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে অনুপস্থিত নতুন রাসায়নিক উপাদান তৈরি করেছে। এর মধ্যে ৪০ হাজার থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার উপাদান বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গবেষণা অনুযায়ী, এসব রাসায়নিক উপাদান জীবমণ্ডলে ভয়াবহ দূষণ সৃষ্টি করছে। ফলে মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে অনেকের কাছেই এই বিষয়টি অজানা।

গবেষণার অন্যতম লেখক হ্যারি ম্যাকফারসন বলেন, ‘অনেকেই ধরে নেন, আমরা যে খাদ্য, পানি, প্রসাধনী বা গৃহস্থালি সামগ্রী ব্যবহার করি, সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত গবেষণা ও দায়িত্বশীলতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।’

প্রতিদিনই দূষিত হচ্ছে মানবদেহ

গ্রানথাম ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আট মাস ধরে পরিচালিত এই গবেষণায় জানা গেছে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কজাতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ থেকেই ৩ হাজার ৬০০–এর বেশি কৃত্রিম রাসায়নিক মানুষের দেহে শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৮০টি উপাদান স্বাস্থ্যঝুঁকির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বিশ্বজুড়ে প্রায় প্রতিটি মানুষের দেহে ‘চিরস্থায়ী রাসায়নিক’ নামে পরিচিত পিএফএএস পাওয়া গেছে। এমনকি বৃষ্টির পানিতেও এসব রাসায়নিকের মাত্রা অনেক জায়গায় নিরাপদ সীমার চেয়ে বেশি।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ বিষাক্ত বায়ু শ্বাস নিচ্ছেন।

গর্ভপাত থেকে ক্যানসার পর্যন্ত, সর্বত্র হুমকি

গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন সাধারণ ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে মানুষের প্রজনন, রোগপ্রতিরোধ, স্নায়ুবিক, হৃদ্যন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস, লিভার, কিডনি ও বিপাক প্রক্রিয়ার সমস্যার সরাসরি বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

বিশেষ করে কীটনাশকের সংস্পর্শে আসা ও প্রজনন সমস্যার মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন গবেষকেরা।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে ত্রুটি

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে রাসায়নিক উপাদানের বিষাক্ততা নিরূপণে প্রচলিত পদ্ধতিগুলো পর্যাপ্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি বাস্তব ক্ষতি শনাক্তে ব্যর্থ হচ্ছে।

ম্যাকফারসন বলেন, ‘বিশেষ করে যেসব রাসায়নিক হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, তাদের প্রভাব অনেক সময় খুবই অল্প মাত্রাতেই শুরু হয়। প্রচলিত “ডোজ বাড়লে প্রভাব বাড়ে” ধারণা এখানে প্রযোজ্য নয়।’

ভোক্তা সচেতনতা বদলে দিতে পারে পরিস্থিতি

রাসায়নিক দূষণ মোকাবিলায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিএসভি বিষয়টিকে শুধু গবেষণার ক্ষেত্র নয়, বরং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের সমস্যা সমাধানে উদ্যোক্তাদের সম্ভাব্য খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গবেষকেরা বলছেন, রাসায়নিক বিষাক্ততা মোকাবিলায় বরাদ্দকৃত অর্থ অত্যন্ত কম, যা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত খাতের তুলনায় বৈষম্যপূর্ণ। এ বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

ম্যাকফারসনের মতে, রাসায়নিক বিষাক্ততা নিয়ে এখনই আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ‘এর কিছু দিক তুলনামূলকভাবে সহজে সমাধানযোগ্য।’

‘ভালো দিক হলো—এটি অনেকটাই ভোক্তানির্ভরভাবে সমাধান করা সম্ভব, যদি মানুষ তাদের কেনা পণ্যের বিষয়ে সচেতন হন। এর জন্য বিশাল সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন নেই, শুধু নিরাপদ পণ্যের চাহিদা তৈরি করলেই যথেষ্ট,’ বলেন তিনি।

তবে অর্গানিক খাবার তুলনামূলকভাবে দামী হওয়ায়, ম্যাকফারসনের পরামর্শ—কমপক্ষে ফল ও সবজি ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া উচিত। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই অর্গানিক খাবার বেছে নেওয়া জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। পাশাপাশি, নিরাপদ বিকল্প ও সবুজ রসায়নে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।

তারা সতর্ক করে বলেছেন, এই রাসায়নিক বিষক্রিয়া নীরব ও অদৃশ্যভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হতে পারে, যা মানবজাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

১৯৯ দিন আগে

টানা দ্বিতীয়বার দেশসেরা বৈজ্ঞানিক জার্নালের স্বীকৃতি পেল জাভার

টানা দ্বিতীয়বারের মতো দেশসেরা বৈজ্ঞানিক জার্নাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে জার্নাল অব অ্যাডভান্সড ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল রিসার্চ (জাভার)। ওয়েব অব সায়েন্সের বিচারে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ও স্কোপাস-এর ক্ষেত্রে একমাত্র বাংলাদেশী কিউ২ (Q2) জার্নাল হওয়ায় শীর্ষে স্থান পেয়েছে জার্নালটি।

বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) জাভারের প্রধান সম্পাদক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এইচ এম নাজমুল হুসাইন নাজির ইউএনবিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

জাভারের সম্পাদকীয় বোর্ডে বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, মালয়েশিয়া, মিসর, জর্ডান ও নাইজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের গবেষকরা রয়েছেন।

অধ্যাপক নাজমুল বলেন, জার্নালটির সম্পাদনায় লেখক ও রিভিউয়ার পরস্পরের পরিচয় গোপন রাখা হয় বা ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যা একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নালের জন্য আবশ্যক।

তিনি জানান, জাভার বর্তমানে স্কোপাস, ওয়েব অব সায়েন্স (ইএসসিআই), পাবমেড সেন্ট্রাল, ডিওএজে, আগরিস, ক্যাবিআই ও বাংলা জেএওএল-এ সূচিকৃত। ২০২৪ সালের সূচক অনুযায়ী, স্কোপাস সাইটস্কোর- ২.৭, এসজেআর (এসসিআইইমাগো জার্নাল র্যাঙ্ক)- ০.৩৯৮, এইচ-ইনডেক্স- ২৪। এসব সূচক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে জাভারের অবস্থানকে অত্যন্ত সম্মানজনক করে তুলেছে।

আরও পড়ুন: বাকৃবির গবেষণায় মানুষের অন্ত্রে ক্ষতিকর পরজীবী শনাক্ত

জাভারের যাত্রা শুরু সম্পর্কে তিনি বলেন, ২০১৪ সালের মার্চে যাত্রা শুরু করে জাভার। বাকৃবির কয়েকজন শিক্ষক-গবেষকের নেতৃত্বে এবং নেটওয়ার্ক ফর দ্য ভেটেরিনারিয়ানস অব বাংলাদেশের (বিডিভেটনেট) উদ্যোগে প্রকাশিত হয় এর প্রথম সংখ্যা। শুরু থেকেই প্রতি বছর চারটি সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে গড়ে ১২০-১৩০টি গবেষণাপত্র স্থান পায়।

একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালের মান, গ্রহণযোগ্যতা ও বৈশ্বিক প্রভাব পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর। জাভারের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর সম্পর্কে এই অধ্যাপক বলেন, জাভারের বর্তমান ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ১.৫, যা ২০২৩ ও ২০২৪ উভয় বছরেই বজায় ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩০০টির বেশি বৈজ্ঞানিক জার্নাল থাকলেও মাত্র ৬টি ওয়েব অব সায়েন্সে তালিকাভুক্ত। এর মধ্যে জাভারের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর সর্বোচ্চ।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বৈজ্ঞানিক ডেটাবেস স্কোপাসে জাভারের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, স্কোপাস, এলসেভিয়ার-এর তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের মাত্র ১৩টি জার্নাল স্কোপাসে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে জাভার একমাত্র কিউ২ (কোয়ারটাইল ২) র্যাংক অর্জন করেছে এবং টানা দ্বিতীয় বছর সেই অবস্থান ধরে রেখেছে। এ ছাড়া স্কোপাস ভেটেরিনারি (সাধারণ) ক্যাটাগরিতে বিশ্বব্যাপী ২০০টি জার্নালের মধ্যে জাভারের অবস্থান ৫৮তম।

ড. নাজমুল বলেন, ‘বিজ্ঞান একক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয় না। এতে প্রয়োজন সম্মিলিত চিন্তা, মানসম্পন্ন রিভিউ, নৈতিক গবেষণা এবং সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা। সে কারণেই আমরা বলি, উন্নত বিজ্ঞানের জন্য চলুন একসঙ্গে কাজ করি।’

জাভারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমরা জাভারকে আরও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উন্নীত করতে চাই। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য এসসিআই/এসসিআইই ইনডেক্সিং এবং বৈশ্বিক গবেষকদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করা।’

‘এই স্বীকৃতি শুধু আমাদের নয়, পুরো বাংলাদেশের গবেষণা অঙ্গনের গর্ব। দেশীয় জার্নাল থেকে গবেষণার যাত্রা শুরু করে আমরা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে পারি—এটা তারই প্রমাণ।’

আরও পড়ুন: গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করলেন বাকৃবির অধ্যাপক

জাভারের এই অর্জন শুধু একটি জার্নালের সাফল্য নয় বরং এটি বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সক্ষমতা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের পথচলার দিকনির্দেশনা। এটি তরুণ গবেষকদের জন্য এক অনুপ্রেরণা, যারা নিজেদের গবেষণা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে চায়।

এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হবে, এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে জাভার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করেন অধ্যাপক নাজমুল হুসাইন নাজির।

২৩৫ দিন আগে

স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কে এই জামাল নজরুল

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কৃতিত্বস্বরূপ প্রতি বছরের মতো এবারও সাতজনকে স্বাধীনতা পদকের জন্য মনোনীত করেছে বাংলাদেশ সরকার। এই সাতজনের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম।

২০২৫ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে স্বাধীনতা পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন জামাল নজরুল।

কে এই অধ্যাপক জামাল নজরুল

শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা পৃথিবীর প্রথম সারির পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারিত হয় জামাল নজরুলের নাম। বলা হয়ে থাকে, মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানে জামাল নজরুলের মতো অবদান এ দেশের আর কোনো বিজ্ঞানীর নেই।

১৯৩৯ সালে বিচারক বাবার কর্মস্থল ঝিনাইদহে জন্ম নেওয়া এই বিজ্ঞানীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতায়। সেখান থেকে ফিরে কিছুদিন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান জামাল। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি।

এই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ই বদলে দিয়েছে জামালের জীবনকে। বিশ্বখ্যাত এই বিদ্যাপীঠে গণিত ট্রাইপজের তিন বছরের কোর্স দুই বছরে শেষ করেন তিনি। গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডির পাশাপাশি লাভ করেন ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি। বলা বাহুল্য, বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকজন বিজ্ঞানী কেবল এই ডিগ্রি অর্জনের সম্মান লাভ করেছেন।

জামাল নজরুলের শিক্ষক, বন্ধু আর সহপাঠীদের নাম শুনলে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যেতে পারে কারও কারও।

কেমব্রিজে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিশ্বখ্যাত পদার্থ ও মাহাকাশবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। এছাড়া শিক্ষক ফ্রিম্যান ডাইসন, পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান, ভারতের সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর, পাকিস্তানের আবদুস সালাম, ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও অমিয় বাগচী, সহপাঠী জয়ন্ত নারলিকার, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জিম মার্লিস—এরা সবাই ছিলেন জামাল নজরুলের ঘনিষ্ঠজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী।

আরও পড়ুন: স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ৭ জন, প্রজ্ঞাপন জারি

১৯৮৩ সালে জামাল নজরুলের বিখ্যাত গবেষণা নিবন্ধ দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স প্রকাশিত হলে কেমব্রিজ-পাড়ায় রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। এই গবেষণাকে বলা হয় আইনস্টাইন-পরবর্তী ধ্রুপদী ধারার সবচেয়ে সফল গবেষণার একটি।

কেমব্রিজে জামাল নজরুলের যখন জয় জয়কার, ঠিক তখনই এক মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। বিদেশে তিন দশকের বিলাসী জীবন ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন প্রখ্যাত এ বিজ্ঞানী।

১৯৮৪ থেকে ২০১৩ সাল, জীবনের শেষ ২৯ বছর দেশের মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞান সাধনা আর অধ্যাপনায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার হাতেই গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট। ১৯৮৭ সালে এই বিভাগ উদ্বোধনে বাংলাদেশে এসেছিলেন নজরুলের প্রিয়জন পাকিস্তানের নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুস সালাম।

২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণের পরও ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে জামাল নজরুল আমৃত্যু সংযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে।

বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক, একুশে পদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কারের পাশাপাশি এবার স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত এ মহান বিজ্ঞানীর জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন দেশের প্রতি উদার মমত্ববোধ আর দেশের মানুষের থেকে পাওয়া আকুণ্ঠ ভালোবাসা।

৩৪৯ দিন আগে

নিজের তৈরি উড়োজাহাজ নিয়ে উড়াল দিলেন জুলহাস

উড়োজাহাজ তৈরি করে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন মানিকগঞ্জের ষাইটঘর তেওতা এলাকার জুলহাস। নিজের তৈরি করা আরসি বিমানে আকাশে উড়াল দিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই যুবক।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসক ড. মানেয়ার হোসেন মোল্লার উপস্থিতিতে যমুনার চরে বিমানটি নিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতায় ওড়েন জুলহাস। এ সময় বিরল এই ঘটনার সাক্ষী হতে সেখানে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ।

জুলহাসের বাড়ি দৌলতপুর উপজেলার বাঘুটিয়া এলাকায় হলেও নদীভাঙনে সব হারিয়ে তার পরিবার বর্তমানে শিবালয় উপজেলার ষাইটগর তেওতা এলাকায় বসবাস করছে। ৬ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে জুলহাস পঞ্চম।

জুলহাস ২০১৪ সালে জিয়নপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করলেও অর্থাভাবে পড়ালেখা আর চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। ২৮ বছরের এই তরুণ বর্তমানে ঢাকায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করছেন।

৩৫৬ দিন আগে

স্টারলিংকের ২৩ ইন্টারনেট স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি মহাকাশ কোম্পানি স্পেসএক্স ২৩টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছে। শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) স্যাটেলাইটগুলো উৎক্ষেপণ করা হয়।

স্পেসএক্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১৯ মিনিটে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটে করে স্যাটেলাইটগুলো উৎক্ষেপণ করা হয়।

এটি ছিল ফ্যালকন ৯ রকেটের ৪৫০তম মিশন।

আরও পড়ুন: পৃথিবীতে ফিরছেন মহাকাশে আটকে পড়া সেই দুই নভোচারী

স্পেসএক্স পরে ২৩টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এসব স্যাটেলাইটের মধ্যে ১৩টির ডিরেক্ট টু কল সক্ষমতা রয়েছে।

স্পেসএক্সের মতে, স্টারলিংক এমন জায়গাগুলোতে উচ্চ-গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সরবরাহ করবে যেখানে অ্যাক্সেস অনির্ভরযোগ্য, ব্যয়বহুল বা সম্পূর্ণ অকার্যকর।

৩৬৬ দিন আগে

ছোটদের বাংলা ভাষা শেখার ১০টি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

বর্তমান প্রজন্মের শৈশব কেটেছে বিকশিত প্রযুক্তির সান্নিধ্যে। সেই ধারাবাহিকতায় এখন শিশুদেরও সময় কাটছে ট্যাবলেট ও স্মার্টফোনের সংস্পর্শে। তাই ই-বুক, ভিডিও ও গেমের মাধ্যমে প্রথম হাতেখড়ি এখন আর অবাক ব্যাপার নয়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শিশুদের বাংলা বর্ণমালা ও শব্দ শেখাটাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। ইতোমধ্যে অ্যাপেল ও অ্যান্ড্রয়ডের ফোনগুলোতে বেশ কিছু অ্যাপ রয়েছে, যেগুলোর শুধুমাত্র শিশুদের সহজপাঠের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। চলুন, সেগুলোর মধ্য থেকে বাংলা ভাষা শেখার সেরা ১০টি ফ্রি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বাংলা ভাষা শেখার সেরা ১০টি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

বাংলা ভাষা শেখার জন্য শিশুদের উপযোগী গুগল প্লে-স্টোরের ১০টি জনপ্রিয় অ্যাপস

কিন্ডারগার্টেন-শিশু শিক্ষা (Kindergarten - শিশু শিক্ষা)

গুগল প্লে-স্টোরে কানেক্টেড সফ্টওয়্যার্স লিমিটেডের তৈরি এই অ্যাপটির রেটিং ৪.৫। ৩১ মেগাবাইট (এমবি) সাইজের ‘Kindergarten - শিশু শিক্ষা’ অ্যাপে বাংলা অক্ষরের পাশাপাশি সংখ্যা, ঋতু, মাস ও দিনের নামও শেখানো হয়।

সুন্দর সব ছবির পাশে স্পষ্ট বর্ণে পড়া যায় প্রাণী, পাখি, মাছ, নদী, ফল, ও ফুলের নাম। মজার কিছু গেমের মধ্য দিয়ে সাজানো ছোট ছোট যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের অংক। এছাড়া আরও কিছু আকর্ষণীয় গেম রয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের নাম ও নতুন নতুন শব্দ নিয়ে।

আরো পড়ুন: আইফোন চুরি প্রতিরোধে অ্যাপলের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও এখানে ইংরেজি ও আরবী বর্ণমালা শেখারও ব্যবস্থা রয়েছে।ডাউনলোড লিংক:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.connected.kindergarten

হাতেখড়ি-বাংলা অ্যালফাবেট (Hatekhori - Bangla Alphabet)

অফলাইনে ব্যবহারের ফিচার বিশিষ্ট এই অ্যাপটির জন্য প্রয়োজন বেশ বড় জায়গা; ৭৩ এমবি। এখন পর্যন্ত ৪.৪ রেটিং প্রাপ্ত অ্যাপটি বানিয়েছে সূর্যমুখী লিমিটেড। এর বিশেষত্ব হচ্ছে অক্ষর চেনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে শব্দ গঠন ও বানানও শেখা যায়। আঙ্গুল দিয়ে স্ক্রিনের গায়ে লেখার ব্যবস্থা থাকায় এটি লিখন প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

প্রি-স্কুল বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট সহজ করে তৈরি করায় তারা নিমেষেই নতুন শব্দ বলতে ও লিখতে শুরু করে। এই মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হওয়ায় ‘Hatekhori (Bangla Alphabet)’ বাচ্চাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের কাছেও এটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ডাউনলোড লিংক:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sm.banglaalphabet&hl=en&gl=us

আরো পড়ুন:

বাংলা অ্যালফাবেট-শিশু শিক্ষা (Bangla Alphabet - শিশু শিক্ষা)

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, ধারাপাত, ও ছড়া শেখার জন্য আদর্শ এই অ্যাপের নির্মাতা বাইনারি সফ্টওয়্যার। এর ৩০ এমবি জায়গার মধ্যে একীভূত করা হয়েছে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার বিচিত্র উপাদান।

প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণের জন্য এতে আছে কার্টুন ছবি ও মজার অডিও। সহজবোধ্যভাবে স্থান সঙ্কুলান হয়েছে মানবদেহের পরিচিতি, পশুপাখির নাম ও জাতীয় দিবসের মতো সাধারণ জ্ঞানের। কুইজ বা প্রশ্নোত্তর ধারা ক্রমান্বয়ে শিশুর শেখাকে অদম্য উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনায় পরিণত করে।

সাবলীল ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন ফাংশনগুলোর কার্যকারিতার বিচারে রিভিউদাতাদের কাছ থেকে ‘Bangla Alphabet-শিশু শিক্ষা’ অ্যাপটি ৪.৪ রেটিং অর্জন করেছে।

ডাউনলোড লিংক:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binary.banglaalphabet&hl=en

আরো পড়ুন: ২০২৫ সালে যে প্রযুক্তিগত দক্ষতাগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকবে

বর্ণমালা-অ্যালফাবেট লার্নিং (বর্ণমালা - Alphabet Learning)

বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা এবং গণনা শেখার জন্য এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। ২৭ এমবির এই অ্যাপটি তৈরি করেছে ড্রিম জার্নি। বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষাতে বর্ণ চেনার পাশাপাশি আছে ছবির মাধ্যমে বাক্য গঠনের অনুশীলনের সুবিধা। আরও আছে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা, রঙ ও ঋতুর নাম, এবং ৭ দিন ও ১২ মাসের নাম। এগুলোর প্রতিটির সঙ্গে রয়েছে স্পষ্ট অডিও। এমনকি সহজ ভাবে চিঠি লেখার অনুশীলনেরও ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারকারিদের পর্যালোচনায় ‘বর্ণমালা - Alphabet Learning’ অ্যাপটির বর্তমান রেটিং ৪.৩।

ডাউনলোড লিংক:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamjourney.bornomala&hl=en-US

কিডস লার্ন বাংলা অ্যালফাবেট (Kids Learn Bangla Alphabet)

বাংলা লেখায় দক্ষতা অর্জনের আরও একটি নির্ভরযোগ্য উপায় এই ডিজিটাল মাধ্যমটি। এতে আঙুলকে চকের মতো করে অক্ষরের উপর হাত ঘুরানো যায় এবং ডাস্টারের মতো তা আবার মুছে ফেলা যায়।

টপঅফস্টেক সফ্টওয়্যার লিমিটেডের এই পরিষেবাটিতে প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ৪টি ছবি, শব্দ ও অডিও দেওয়া থাকে। শিশুরা আনন্দের সঙ্গে বর্ণ দিয়ে ছবি ও ছবি দিয়ে বর্ণ খোঁজার খেলায় মেতে ওঠে।

আরো পড়ুন: ভিডিও গেম খেলে অর্থ উপার্জনের উপায়

এখানে ধারাপাত এবং ছোট ছোট গাণিতিক হিসেব নিকেষ শেখারও ব্যবস্থা আছে। মানবদেহের পরিচিতি, পরিবেশ শিক্ষা (পাখি, পোকামাকড়, জীবজন্তু)-এর সঙ্গে স্থান পেয়েছে স্মৃতিশক্তি বিকাশের দারুণ কিছু গেম।

এর নজরকাড়া অ্যানিমেশন এবং সহজাত ইন্টারফেসের কারণে অ্যাপটির সঙ্গে নিমেষেই প্রি-স্কুল বাচ্চারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রিভিউদাতাদের নিকট থেকে ৪.২ রেটিং প্রাপ্ত ‘Kids Learn Bangla Alphabet’ অ্যাপের সাইজ ৩০ এমবি।

ডাউনলোড লিংক:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tos.bnalphabet&hl=en

৩৬৮ দিন আগে

পৃথিবীতে ফিরছেন মহাকাশে আটকে পড়া সেই দুই নভোচারী

দীর্ঘ আট মাস পর পৃথিবীতে ফিরতে চলেছেন মহাকাশে আটকেপড়া নাসার আলোচিত দুই নভোচারী । আগামী মার্চের শেষ কিংবা এপ্রিলের শুরুতে তাদের ফিরে আসার কথা থাকলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও স্পেসএক্স প্রধান ইলন মাস্কের তৎপরতায় মার্চের মাঝামাঝিতেই তাদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ইলন মাস্কের রকেট কোম্পানি স্পেসএক্স এক বিবৃতিতে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে। আটকেপড়া দুই নভোচারীর নাম বুচ উইলমোর ও সুনিতা উইলিয়ামস।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, এতে মহাকাশ স্টেশনে আটকে থাকার সময় কয়েক সপ্তাহ কমে আসবে ওই দুই নভোচারীর। গত সপ্তাহে মহাকাশে অবস্থানের আট মাস পূর্ণ করেছেন তারা।

আরও পড়ুন: নাসার স্পেসএক্স মিশনের নভোচারীরা পৃথিবীতে ফিরছেন

গত বছরের জুন মাসে বোয়িং স্টারলাইনারের তৈরি একটি ক্যাপসুলে মহাকাশে যান নাসার দুই নভোচারী। ওই বছরেরে ২২ জুন তাদের পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা থাকলেও মহাকাশযানটির হিলিয়াম গ্যাস লিক হওয়ার কারণে তাদের ফিরতি যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়।

নাসা সেই সময় জানায়, তাদের ফিরতে আট মাস সময় লাগতে পারে। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। মহাকাশ স্টেশনে তাদের জীবন কেমন কাটছে তা নিয়ে জানতে আগ্রহী ছিল সারা বিশ্বের মানুষ।

নাসার বাণিজ্যিক ক্রুর প্রোগ্রাম ম্যানেজার স্টিভ স্টিচ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘মানুষের মহাকাশযাত্রা অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ।’

এদিকে, ক্ষমতা গ্রহণের পরই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং স্পেসএক্সের ইলন মাস্ক নভোচারীদের ফিরিয়ে আনার গতি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাসার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন করে নভোচারীদের মহাকাশে পাঠানোর আগেই আটকে থাকা দুই নভোচারীকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন তারা। নাসা জানায়, উইলমোর এবং উইলিয়ামসকে যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুতগতিতে কাজ করছে তারা।

নাসার তথ্যমতে, মহাকাশে যাত্রার শুরু থেকেই বোয়িং স্টারলাইনার ক্যাপসুলটিতে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয়। এ কারণে তারা ওই নভোযানটি ফিরিয়ে এনে স্পেসএক্সের একটি নতুন ক্যাপসুল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আগামী জুন মাসে তাদের ফিরে আসার কথা ছিল।

আরও পড়ুন: মহাকাশ স্টেশনে ৬ মাস অবস্থানের পর ফিরলেন ৩ চীনা নভোচারী

তবে স্পেসএক্স জানিয়েছে নতুন কোনো ক্যাপসুল তারা এখনি উৎক্ষেপন করবেন না। তাদের ধারণা সফলভাবে যাত্রা পরিচালনা করতে আরো কারিগরী প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে।

ফলে স্পেসএক্সের পুরাতন ক্যাপসুলেই এবার নভোচারীদের পাঠানোর কথা জানিয়েছে নাসা। আগামী ১২ মার্চ উৎক্ষেপণের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন ক্রুতে দুজন নাসা নভোচারী, একজন জাপানি এবং একজন রাশিয়ান নভোচারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

৩৭৬ দিন আগে

ওপেনএআই কিনতে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার প্রস্তাব মাস্কের

টুইটারের (বর্তমান এক্স) পর এবার চ্যাপজিপিটির মূল প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী ও মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম সারির এই প্রতিষ্ঠানটি কিনতে বিরাট অঙ্কের আর্থিক প্রস্তাব দিয়েছেন মাস্কের নেতৃত্বাধীন একটি বিনিয়োগকারী দল।

ওপেনএআইয়ের সমস্ত সম্পত্তি কিনে নিতে ৯ হাজার ৭৪০ কোটি ডলার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন মাস্কের আইনজীবী মার্ক টোবেরফ।

তবে লোভনীয় এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম আল্টম্যান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক ও আল্টম্যানের মধ্যে উত্তেজনা নতুন কিছু নয়। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষের এই যুগে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলমান পারস্পরিক টানাপোড়েনের মধ্যে মাস্কের এই প্রস্তাব নতুন উত্তেজনার জন্ম দিল।

আরও পড়ুন: চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে ভারতীয় বড় সংবাদমাধ্যমগুলো

এদিকে, মাস্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তারই মালিকানাধীন এক্স (সাবেক টুইটার) কিনে নেওয়ার পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছেন আল্টম্যান। এক্স কিনতে ৯৭৪ কোটি ডলার দাম হাঁকিয়েছেন তিনি।

এক এক্স পোস্টে মাস্কের প্রস্তাব ফিরিয়ে তার উদ্দেশে এই প্রযুক্তিবিদ বলেন, ‘ধন্যবাদ! আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান বিক্রি করব না। তবে আপনি চাইলে আমরা টুইটার কিনে নিতে পারি।’

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রারম্ভিক এই যুগে এআইভিত্তিক বিভিন্ন টুলসের একটি বড় বাজার ইতোমধ্যে গড়ে ফেলেছে ওপেনএআই। ফলে সারা বিশ্ব থেকেই ব্যাপক বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রযুক্তি খাতে, বিশেষ করে এআইতে ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি যে আধিপত্য করবে, তা সবারই জানা।

ইলন ও আল্টম্যান উভয়েই ওপেনএআইয়ের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ২০১৫ সালে প্রাথমিকভাবে একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে ওপেনএআই। এরপর ২০১৮ সালে কোম্পানিটি থেকে বের হয়ে যান মাস্ক। তবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চালিয়ে যান আল্টম্যান। পরে ওপেনএআইকে লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত করার চেষ্টা শুরু করেন তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার হাত ধরে আসে চ্যাটজিপিটি।

ওপেনএআইকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে আল্টম্যানের এই সিদ্ধান্তের প্রতি অসম্মতি জানান মাস্ক। সে সময় তিনি বলেন, ওপেনএআই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মানবতার উপকারে এআই তৈরি করা, কিন্তু সেই নীতি থেকে সরে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি।

তবে ওপেনএআইয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নতুন বিনিয়োগ সংগ্রহের জন্যই এই নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পদক্ষেপ উন্নত এআই প্রযুক্তির উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে মনে করেন তারা।

আরও পড়ুন: ডিপসিক: এআইয়ের দুনিয়ায় চ্যাটজিপিটি ও জেমিনির লড়াকু প্রতিপক্ষ

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার জগতে মাস্ক পুনরায় প্রবেশ করেন ২০২৩ সালে। এক্সএআই নামে একটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসেন তিনি।

সম্প্রতি ওপেনএআইয়ের স্বত্ব কিনে নিতে মাস্কের কোম্পানি এক্সএআই ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যারন ক্যাপিটাল গ্রুপ ও ভ্যালর ম্যানেজমেন্টের মতো প্রতিষ্ঠান।

আল্টম্যানকে প্রস্তাব দিয়ে এক বিবৃতিতে মাস্ক বলেছেন, ওপেনএআইকে তার পুরনো অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটিকে আবারও একটি ওপেন-সোর্স ও নিরাপত্তাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

অবশ্য মাস্কে যে দাম হাঁকিয়েছেন তা ওপেনএআইয়ের সর্বশেষ বাজারমূল্যের তুলনায় অনেক কম। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ তহবিল সংগ্রহ করেছিল ওপেনএআই। সে সময় প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্য ছিল ১৫৭ বিলিয়ন ডলার। তবে বর্তমানে এর মূল্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি বলে ধারণা বিশ্লেষকদের।

সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামো তৈরির জন্য ৫০০ বিলিয়ন ডলারের নতুন একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে ওপেনএআই। এই প্রকল্পে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকল। এছাড়া প্রকল্পটির অপর দুই অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে জাপানের একটি বিনিয়োগকারী সংস্থা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি সার্বভৌম তহবিল।

‘দ্য স্টারগেট প্রজেক্ট’ নামে পরিচিত এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এই প্রকল্পকে ‘ইতিহাসের সর্ববৃহৎ এআই অবকাঠামো প্রকল্প’ বলে অভিহিত করে বলেন, ‘এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টাদের একজন হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পে ঘোষিত বিনিয়োগের অর্থ বাস্তবে এখনও নিশ্চিত হয়নি বলে দাবি করেন মাস্ক। তবে তার এই দাবির পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের অক্টোবরে টুইটার কিনে নেন ইলন মাস্ক। পরবর্তীতে মাইক্রোব্লগিং এই প্ল্যাটফর্মের নাম পরিবর্তন করে তিনি এর নতুন নাম দেন ‘এক্স’।

৩৭৭ দিন আগে